-

中国天眼FAST寻获两颗球状星团长周期脉冲星

球状星团是一种受自引力束缚的高密度恒星集群,其演化年龄一般超过百亿年,是宇宙中最古老的天体系统之一。球状星团中的恒星经过数十亿年的演化,存在着大量脉冲星,通过了解其性质,可获取球状星团的动力学演化过程、星族合成路径等信息。中国天眼FAST是世界最大的单口径射电望远镜,其历史性高灵敏度可对球状星团开展最深的射电脉冲星搜寻和观测研究。目前在银河系内41个球状星团中已发现的317颗脉冲星中,大多都是自转周期在数十毫秒范围内的毫秒脉冲星,其中179颗处于双星系统。一个可能的物理图像是,由于球状星团恒星密度大,碰撞率高,脉冲星很容易捕获到伴星,并从双星吸积过程中加速转动,通过“再循环”过程,最终形成观测到的大量毫秒脉冲星。在观测上,之前在球状星团中仅发现了两例周期在秒量级的脉冲星,因此在球状星团中是否存在另外的脉冲星演化路径在观测上一直是个悬而未决的问题。为了弄清这个问题,之江实验室天文计算研究中心的周登科博士、国家天文台王培副研究员等人通过发展快速折叠搜索方案,系统分析了FAST公开观测数据,在球状星团M15中发现了两颗长周期脉冲星,分别是自转周期约为1.9秒的M15K和自转周期约为3.9秒的M15L。其中M15L刷新了球状星团脉冲星的周期记录,成为目前球状星团中已知周期最长的脉冲星。团队发现这两颗脉冲星在周期-周期导数图上的位置仍位于自旋加速线(spin-up line)的下方,这条线是脉冲星通过吸积所能加速的上限。这两颗脉冲星位于自旋加速线的下方,说明它们在早期也可能处于双星系统中,并经历了短暂的吸积过程,随后就与其他天体相遇并被破坏了双星系统,从而导致失去伴星后的脉冲星逐渐演化成了长周期脉冲星。另一条证据是它们相对强的磁场,脉冲星在吸积过程中可能会弱化其磁场,所以新发现的两颗长周期脉冲星的强磁场也进一步佐证了它们仅仅经历了短暂的吸积过程。论文通讯作者、FAST首席科学家李菂表示:“这一发现揭示了球状星团脉冲星的一种新的演化路径。FAST正在系统性的改变我们对于球状星团脉冲星的认识。”脉冲星领域权威Richard Manchester教授评价“这篇重要论文彰显了FAST高灵敏度。毫无疑问,我们可期待进一步重要探测,不仅仅是球状星团脉冲星,还有银河系或其他星系中其他有趣脉冲星”(This important paper highlights the great sensitivity of the FAST. We can no doubt expect further important detections, not only of globular-cluster pulsars, but also of other interesting pulsars in our Galaxy or even in other galaxies)。中国科学院云南天文台韩占文院士评价“由该成果可期望更多类似发现,最终填补球状星团中脉冲星族群的空白,对于理解球状星团中脉冲星形成过程和相互作用至关重要”(If they are harbingers of more such discoveries, we may finally fill in the missing pieces of the pulsar population in globular clusters. This is crucial for understanding the formation process and dynamic interactions of pulsars in globular clusters)。这一突破性发现于2024年4月18日在线发表于《中国科学:物理学 力学 天文学》(SCIENCE CHINA Physics,Mechanics & Astronomy)。这项工作由之江实验室和国家天文台合作共同完成,王培和李菂为论文通讯作者。文章链接:https://doi.org/10.1007/s11433-023-2362-xArtwork by © OPENVERSE

2024-04-30

-

-

国家天文台发现高效提取宇宙学信息新途径

在目前的精确宇宙学时代,大规模星系红移巡天是探索宇宙的利器。通过测量大量遥远天体的光谱,我们可以利用红移巡天获取宇宙不同演化时期的密度场。星系密度场中包含重要的星系成团性信息,具体体现在星系的两点及多点关联函数中。星系的多点关联函数与两点关联函数高度互补,对研究暗能量、暗物质及引力性质至关重要。但由于多点关联函数的复杂性,对其测量和建模都具有一定挑战性,因此在宇宙学应用中存在瓶颈。国家天文台星系巡天宇宙学科研团组与国际同行经过多年深入合作研究,发展了一整套从星系两点关联函数中提取多点关联函数的新方法。课题组基于星系密度场重构技术,通过把重构前和重构后密度场有机结合的方式,准确、高效地提取了大部分三点和四点关联函数信息,为基于DESI,PFS和中国空间站巡天等下一代大型星系巡天开展宇宙学前沿研究提供了新思路,开辟了新途径。该成果于北京时间4月19日发表于国际科学期刊《自然》子刊《通讯物理》(Yuting Wang, Gong-Bo Zhao et al, 2024, Communications Physics 7, 130)。论文第一作者为国家天文台王钰婷副研究员,第一通讯作者为赵公博研究员。本工作得到了国家自然科学基金委、科技部及中国科学院的资助。论文地址:https://www.nature.com/articles/s42005-024-01624-7

2024-04-19

-

国家天文台科研团队揭秘快速射电暴随机时空行为

快速射电暴(FastRadioBursts,简称FRBs)是一种来自宇宙深处短暂而强烈的无线电波爆发,在千分之一秒的时间内能够释放巨大的能量,足够驱动人类社会万亿年。自2007年人们第一次发现快速射电暴以来,它就因其神秘和强大吸引了全世界科学家的注意,并在2023年获得了邵逸夫天文学奖。但是,至今为止,我们还不知道这些强大的能量是如何产生的,解开这样的谜题可能会帮助我们在天文学甚至基础物理学上取得重大突破。尽管现在还不能确切知道快速射电暴具体是如何发出的,但猜测源头是某种蕴含着极高能量密度的所谓致密天体,比如中子星或者黑洞。我们知道中子星的信号会像灯塔一样,规律地扫过地球,非常稳定。如果快速射电暴也是由这样的天体发射出来的,那么能否看到规律出现的快速射电暴信号呢?非常遗憾地是,在过往的诸多研究中,寻找快速射电暴在毫秒到秒量级的周期的所有努力都失败了。这就要求我们重新考虑快速射电暴的发射方式。天体也存在不可预测、看似混乱的能量释放过程,例如星震和地震。致密天体,特别是具有极端磁场的磁星,其星震被认为是快速射电暴的可能触发机制。地震混乱不可预测,但是并非完全随机。在一次非常强的地震事件发生后,常常会伴随着更多的相对弱小的余震。这说明地震发生的时间和能量是有关联的,不是完全随机的。以往进行的周期搜索无法揭示时间和能量这两个基础物理参数间的关联。一个随机事件,比如抛硬币,其不可预测性稳定持续的。我们无法根据当前抛出的正反面来预测下次,或者下下次的结果。相对应的,一个混沌系统,例如气候,看起来混乱如随机过程,但它的不可预测性是随时间增长的。抬头看天就可以预测下一秒的天气。但是全人类最好的预报系统也难以精确预言几周、几月后的天气。时间越长,不准确性越高是混沌系统的特征。针对中国天眼FAST的丰富数据,中国科学院国家天文台李菂研究员带领团队提出了一种全新分析构架“Pincus-Lyaponov相图”,得以量化爆发事件的随机性和混沌性,揭示了快速射电暴的时间-能量表现与地震和太阳耀斑等存在本质区别,这种差异挑战了快速射电暴的星震起源。基于全新的相图,团队发现快速射电暴在时间-能量二元空间上游走接近所谓的布朗运动,也就是表现出了高度的随机性。而同样不可预测的地震、太阳耀斑等却表现出远为显著的混沌性。快速射电暴的高度随机性可能由多种机制或者多个发射位置组合形成。杂志同期发表了快速射电暴领域理论专家美国内华达大学张冰教授的点评文章,称“这一创新方法促使理论家深入思考爆发现象的物理机制,从而进一步应用于FAST的大数据集合将检验其揭示的物理规律的普适性。”中国天眼FAST的强大观测能力结合创新的分析方法,能够深入刻画宇宙间的神秘爆发信号,有望最终揭示其起源。下图是快速射电暴在磁星表面产生的一个艺术想象。圆锥形尖刺则代表快速射电暴的多次爆发。尖刺的大小不一,反映了爆发能量的差异。爆发之间通过绿色线段相连,形成了一条随机漫步的路径,这象征着快速射电暴爆发的随机性。<!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]-->这一工作于北京时间2024年04月12日,在“中国科技期刊卓越行动计划”综合性领军期刊《Science Bulletin》上作为封面文章发表。文章链接:https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.02.010。

2024-04-12

-

国家天文台召开第四届职代会暨工代会第四次全体会议

4月11日,国家天文台第四届职工代表大会暨第四届工会会员代表大会第四次全体会议在台本部多功能厅召开,职工/工会会员代表,特邀代表近70人参加了会议。副台长、工会主席赵公博作为本次大会执行主席主持了大会。庄严的国歌后,大会正式开始。台长、党委副书记刘继峰代表台领导班子以《紧紧围绕抢占天文领域科技制高点 统筹推进国家天文台改革创新发展》为题,向大会报告国家天文台2023年度工作。副台长、工会主席赵公博代表工会委员会报告了国家天文台工会职代会2023年度工作;经费审查委员会主任苏彦报告了2023年度工会经费审查情况;提案工作委员会副主任林佳本介绍了本次大会提案征集情况和2023年度提案落实情况。党委书记汪洪岩通报了国家天文台2022年度评价分析报告有关事宜。 与会代表分成四个小组,结合年度工作报告、工会职代会工作报告、本次会议议案和职工代表提案,围绕全台改革发展、科技创新、人才制度、职工权益、增强活力等方面开展了热烈讨论,对全台2023年取得的成绩感到振奋,对工会职代会2023年开展的工作给予了高度肯定。各组代表进行了大会汇报交流。 大会审议并表决通过了《国家天文台2023年度工作报告》,以无记名投票差额选举的方式补选党委办公室、台务办公室主任朱明为工会委员。 大会对获得国家天文台2023年度工会积极分子的个人进行了表彰。 纪委书记欧云代表台领导班子讲话,对本次大会的圆满召开表示祝贺,对全台广大职工辛苦付出和取得的成绩表示感谢,充分肯定了全台职工的主人翁精神和职工代表履职尽责的责任意识,对分组讨论形成的建设性意见和建议进行了回应。欧云对职代会工会下一步工作提出要求,希望继续加强思想引领,切实发挥好职代会作用;加强培训交流,提升职工代表的履职能力;加强队伍建设,打造一支能干事善成事的群众工作队伍。希望各位职工代表继续围绕全台改革发展、科技创新、职工权益、增强活力等方面,认真开展调查研究,听取职工群众呼声意见,做到敢提案、会提案、提好案,积极建言献策,引领全台广大职工努力推进实施抢占科技制高点任务,为国家天文台发展做出新的更大贡献。大会在雄壮的国际歌声中圆满结束。

2024-04-12

-

国家天文台在南极内陆开辟新的观测波段

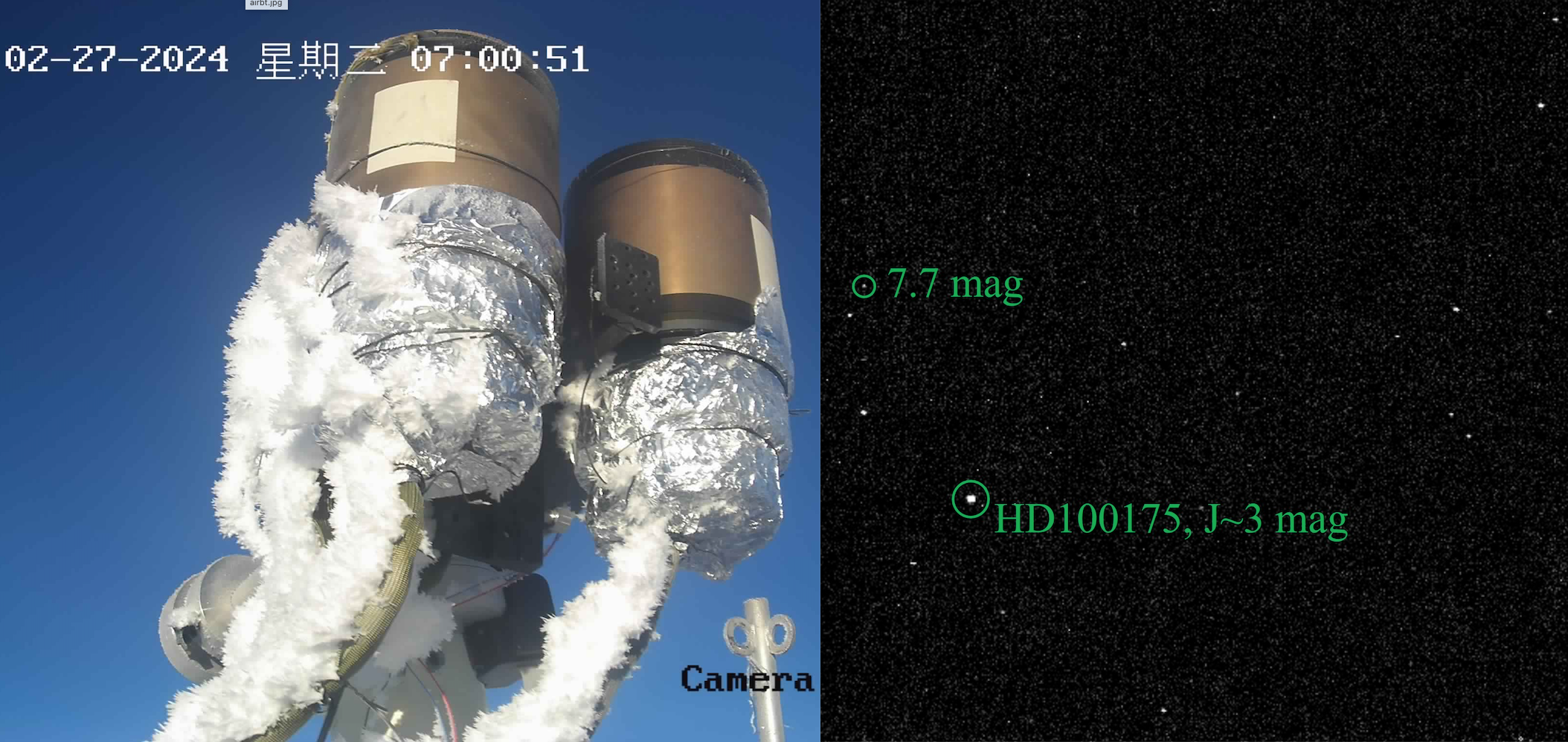

近日,中国第40次南极科学考察队在南极昆仑站的现场科考工作已经结束,部分科考队员已返回国内。中国科学院国家天文台此次派出两名队员,在现场维护更新了能源通讯平台和三套台址监测设备,维护调试了南极红外双筒望远镜,并首次获得了近红外J、H双波段观测图像,同时还首次开展了南极内陆的低频射电天文观测。科考队员在望远镜塔架上工作本次台址监测设备包括昆仑视宁度监测仪KL-DIMM,昆仑分层气象塔KLAWS-2G,和昆仑云量极光监测仪KLCAM。目前,台址监测设备均正常工作。经国家天文台多年研发,昆仑站台址监测设备在南极极端环境下长期连续和无人值守运行,数据实时自动处理,已经初步演化为高可靠、具身智能的天文设备。它们已积累了多年的数据,为全面评估昆仑站天文台址条件奠定了基础。KLAWS-2G在昆仑站自2023年初恢复工作至今的连续气温数据两台冗余的KLCAM在昆仑站拍摄的图像(2024-02-27)南极红外双筒望远镜AIRBT是国家天文台与中山大学的合作设备,是昆仑站的首台近红外望远镜。自去年中国第39次南极科考队安装,已经积累了一年的近红外H波段的天光亮度数据,数据已由科考队员取回。此次的维护调整了最佳焦距,修复了J波段望远镜,在两个波段可以同时观测更暗的天体,不仅可以更精确地确定昆仑站近红外天光背景的台址条件,也可以进行近红外双色同时的时域天文研究。现场的南极红外双筒望远镜AIRBT和极昼期间的J和H波段图像。望远镜口径15cm,视场1.2度×1度。图像标出了亮星和极昼探测到的最暗的星本次科考期间,国家天文台在中山站至昆仑站内陆沿途进行了一系列低频射电天文的实验。首次全面测量沿途的低频电磁环境,完成了从内陆出发基地到昆仑站1260km内的超过80个点位的低频射电电磁环境监测,为未来的射电观测做台址测量的准备。同时,在距离中山站1050km处成功安装了宇宙黎明全天频谱仪AAS,并仍在该地进行长期观测。该装置为国际上首个在冰盖上实施的针对宇宙黎明/再电离时期研究的观测装置,将有助于解析早期宇宙演化的信息。宇宙黎明全天频谱仪AAS此次研究工作得到国家自然科学基金委、国家天文台台资助研究项目和中山大学学科建设项目的资助。南极天文的发展一直得到自然资源部下属的国家海洋局极地考察办公室和中国极地研究中心的鼎力支持,和昆仑站队全体队员的帮助。

2024-02-29

-

国家天文台深入学习中国科学院2024年度工作会议精神 研究贯彻落实的各项举措

中国科学院2024年度工作会议以来,按照院党组要求,国家天文台先后组织系列会议和活动,深入学习传达院工作会议精神,就贯彻落实工作会议精神、推进抢占科技制高点各项工作开展研讨,谋划部署2024年及未来一个时期重点工作。2023年12月25日,国家天文台召开领导班子专题学习会,传达学习了中国科学院2024年度工作会议精和习近平总书记对中国科学院重要批示精神,学习了侯建国院长在2024年院工作会议上的工作报告和总结讲话。台长刘继峰表示,台领导班子将贯彻落实院党组决策部署,切实增强抢占科技制高点的使命感、责任感、紧迫感,围绕抢占科技制高点这一核心任务,统筹谋划和组织推进国家天文台改革创新发展,为我国天文科技高水平自立自强、建设天文科技强国不懈奋斗。12月27日,国家天文台召开党委专题学习会,台党委委员、台务委员参加,会议深入学习了院2024年度工作会议精神,要求台属各部门深入学习习近平总书记重要指示批示精神,切实按照院党组部署要求,紧紧围绕抢占科技制高点这一核心任务,研究提出我台贯彻落实的工作思路和重点举措。2024年1月4日,国家天文台召开全台贯彻落实2024年度院工作会议精神传达会,台领导班子成员、党委委员、纪委委员、科研单元负责人、党支部(总支)书记及管理支撑部门全体人员参会。会议传达了习近平总书记重要批示精神和侯建国院长在院工作上的报告内容及会议精神,对全台深入学习传达院工作会议精神做出了具体安排。1月上中旬,国家天文台先后组织召开了青年技术骨干、统战人士、中层领导人员、教育委员会成员、离退休工作领导小组等座谈会,与会人员对国台抢占科技制高点的方向、内容、组织形式等提出了建议、举措和思考。各党支部结合三会一课、主题党日活动等开展了学习。1月19日,国家天文台召开党委务虚扩大会,台领导班子成员、党委委员、院士、学术委员会委员、台务委员、各研究部负责人、管理支撑部门负责人参会。会议深入学习了中国科学院2024年度工作会议精神,台长刘继峰、副台长赵公博分别围绕重大任务领域及基础前沿领域如何抢占科技制高点作专题报告,相关管理部门负责人就科技基础能力建设、完善现代科研院所治理、人才高地建设等作专题发言,与会人员就贯彻落实院工作会精神,谋划抢占天文领域科技制高点的主攻方向、创新布局、人才队伍、组织管理、文化建设等开展了深入研讨,进一步明确了国台2024年及未来一段时期工作重点。通过系列学习研讨,全台广大科技人员和干部职工进一步统一了思想,凝聚了共识,增进了团结,明确了使命,为以抢占天文科技制高点为核心推进各项工作奠定了坚实的思想基础和工作基础。

2024-01-22

-

国家天文台两项主持成果入选两院院士评选“2023年中国十大科技进展新闻”

由中国科学院、中国工程院主办,中国科学院院士和中国工程院院士投票评选的2023年中国十大科技进展新闻于2024年1月11日揭晓。“天问一号研究成果揭示火星气候转变”、“FAST探测到纳赫兹引力波存在证据”等两项国家天文台主持成果入选。天问一号研究成果揭示火星气候转变。在太阳系的行星中,火星与地球最为相似,火星的现状和演化历程,被认为可能代表着“地球的未来”,针对火星气候演化的探测研究长期以来备受关注。风沙作用塑造了火星表面广泛分布的风沙地貌、沉积,记录了火星演化晚期和近代气候环境特征和气候变化过程。但由于缺乏就位、近距离详细系统的科学观测,我们对火星风沙活动过程和记录的古气候知之甚少。针对这一科学问题,中国科学院国家天文台李春来团队,联合中国科学院地质与地球物理所郭正堂团队、中国科学院青藏高原所、美国布朗大学和天问一号任务工程团队,瞄准火星乌托邦平原南部丰富的风沙地貌,利用环绕器高分辨率相机、火星车导航地形相机、多光谱相机、表面成分分析仪、气象测量仪等开展了高分辨率遥感和近距离就位的联合探测,提取了沙丘形态、表面结构、物质成分等信息,分析了其指示风向和发育年龄,发现了着陆区风场发生显著变化的层序证据,并与火星中高纬度分布的冰尘覆盖层记录有很好的一致性,揭示了祝融号着陆区可能经历了以风向变化为标志的两个主要气候阶段,风向从东北到西北发生了近70度的变化,风沙堆积从新月形亮沙丘转变为纵向暗沙垄。这一气候的转变,发生在距今约40万年前的火星末次冰期结束时,可能是由于自转轴倾角的变化,火星从中低纬度到极地地区,发生了一次“冰期-间冰期”的全球性气候转变。该项研究有助于增进我们对火星古气候历史的理解,为火星古气候研究提供了新的视角,也为地球未来的气候演化方向提供了借鉴。相关研究成果7月7日发表于《自然》。FAST探测到纳赫兹引力波存在证据。由中国科学院国家天文台等单位科研人员组成的中国脉冲星测时阵列研究团队,利用中国天眼FAST,探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据,表明我国纳赫兹引力波研究与国际同步达到领先水平。相关研究成果于北京时间6月29日在我国天文学术期刊《天文与天体物理研究》在线发表。12月14日,相关成果入选《科学》杂志2023年度十大科学突破。当前,纳赫兹引力波研究已经成为物理和天文领域国际竞赛的焦点之一。然而,纳赫兹引力波频率极低、周期长达数年,其波长可达数光年,对它的探测极具挑战性。利用大型射电望远镜对一批自转极其规律的毫秒脉冲星进行长期测时观测,是目前已知唯一的纳赫兹引力波探测手段。值得一提的是,欧洲脉冲星测时阵列—印度脉冲星测时阵列、北美纳赫兹引力波天文台和澳大利亚帕克斯脉冲星测时阵列等脉冲星测时阵列合作组也在同一时间宣布了相似的结果。据中国科学院国家天文台研究员、北京大学研究员李柯伽介绍,国际上4个团队分别独立获得纳赫兹引力波存在的关键证据,这使得研究结果可以相互印证,进一步提高了这一成果的准确性。此项年度评选活动至今已举办了30次。评选结果经新闻媒体广泛报道后,在社会上产生了强烈反响,使公众进一步了解国内外科技发展的动态,对普及科学前沿知识起到了积极作用。

2024-01-11

-

我国成功发射爱因斯坦探针空间科学卫星

2024年1月9日15时03分,我国在西昌卫星发射中心采用长征二号丙运载火箭,成功将爱因斯坦探针科学卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。爱因斯坦探针卫星是中国科学院空间科学先导专项继“悟空”“墨子号”“慧眼”“实践十号”“太极一号”“怀柔一号”“夸父一号”之后,研制发射的又一颗空间科学卫星,它是宇宙天体爆发的捕手,能精准捕捉到更加遥远和暗弱的暂现源和爆发天体,探寻来自引力波源的X射线信号,对研究恒星活动、黑洞和中子星等致密天体的形成、演化、并合等过程具有重要科学意义。爱因斯坦探针卫星采用天文时域观测方法在软X射线波段,开展高灵敏度实时动态巡天监测,系统性地发现宇宙高能暂现和剧变天体,监测已知天体的活动性,探究其本质和物理过程。爱因斯坦探针卫星共搭载了宽视场X射线望远镜(WXT)和后随X射线望远镜(FXT)两台有效载荷。在国际上首次大规模运用了“龙虾眼”微孔阵列聚焦成像技术,探测能力国际领先,可实现灵敏度和空间分辨率1至2个数量级的提升,在进行大视场探测的同时,能够精准捕捉到宇宙中遥远暗弱的高能暂现源和转瞬即逝的未知现象,并发布预警引导天地基其它天文设备进行后随观测。卫星设计寿命5年。中国科学院国家空间科学中心负责工程大总体和地面支撑系统的研制建设,微小卫星创新研究院负责抓总研制卫星系统,国家天文台负责科学应用系统研制建设,中国西安卫星测控中心负责实施测控系统,中国航天科技集团有限公司第一研究院负责运载火箭研制生产。此次发射是长征系列运载火箭第506次飞行。

2024-01-09

-

国家天文台与之江实验室举办AI for Astronomy学术研讨会

2024年1月7日,国家天文台与之江实验室合作签约仪式暨AI for Astronomy研讨会在国家天文台举行。国家天文台党委书记汪洪岩,台长、党委副书记刘继峰,之江实验室党委书记佟桂莉,主任、中国工程院院士王坚出席仪式并见证签约。中国科学院副院长、党组成员常进院士,国家天文台赵刚院士等领导专家受邀出席活动。国家天文台副台长赵公博、之江实验室副主任鲍虎军代表双方签署“天文+计算”战略合作框架协议。刘继峰致欢迎词并介绍了双方合作内容。他表示,本次合作签约,双方将充分发挥国家天文台在天文领域学术研究、人才队伍、天文大科学设施、科学数据等方面的专业优势,之江实验室在计算领域技术能力、资源设施、体制机制等方面的创新优势,开展基于智能计算的天文科学数据处理、科学研究、平台建设与应用开放等合作,进一步推动计算与天文学融合。双方将推动多领域、多层次、多渠道、多模式的深度合作,形成长期合作伙伴关系,共同打造天文计算交叉学科领域研究高地,促进并引领天文科学研究的范式变革。双方将在战略合作框架协议下开展各项具体合作,包括打造支撑天文学研究的先进的数据计算平台,推动天文科学的基础研究和前沿探索,推进天文领域多源数据处理与融合,打造天文领域开放科学研究生态体系等。常进在致辞中表示,科研范式变革不是口号,必须依靠大家的埋头苦干,务实地推动人工智能、大数据技术与天文学的融合,才能催生革命性重大发现。希望双方的合作能够借助新的理念、新的技术、新的手段,大幅度提高科研效率,达到从量变到质变的效果。王坚表示,当前,科学创新发现进入了数据驱动时代,天文学是最能够代表数据驱动的一个研究领域。双方的合作具有里程碑意义,相信在“天文+计算”的融合创新下,我们有机会创造出科学的ImageNet时刻,为人类的科学发现作出新的贡献。签约仪式后,来自国家天文台、自动化所,复旦大学、太原理工大学,之江实验室等机构的50余名专家共同参与了AI for Astronomy研讨会,围绕动态多模态天文AI大模型、AI驱动FAST科学研究等主题开展学术研讨。

2024-01-08

查看更多