-

国家天文台二〇二二年新年贺词

值此辞旧迎新之际,国家天文台党政领导班子向全台广大科技工作者、干部职工、离退休老同志、青年学生、来访学者,向关心、支持国家天文台改革创新发展的各界人士致以最诚挚的问候和最美好的祝愿!

2021-12-31

-

青海冷湖将建设国际一流天文观测基地

我国科学家发现青海冷湖赛什腾山是极佳的光学/红外天文观测台址。12月22日,中国科学院国家天文台与青海省科技厅、青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府共同签署建设青海冷湖天文基地合作协议,推动MUST等多个天文望远镜项目尽快落地。青海冷湖是天文领域的战略性稀缺资源,在这里建设天文观测基地、承接国内外各类大科学装置落户,能够充分发掘我国未来重大天文观测设施的潜力,为我国光学天文、行星科学和深空探测等学科的未来发展提供重大机遇。青海省政府张黎副省长在讲话中表示青海省将充分依托独特资源禀赋,积极融入国家战略,争取更多国家天文科学装置和国际领先观测设施落户青海,把青海冷湖打造成为国际一流光学天文研究的重要基地。

我国科学家发现青海冷湖赛什腾山是极佳的光学/红外天文观测台址。12月22日,中国科学院国家天文台与青海省科技厅、青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府共同签署建设青海冷湖天文基地合作协议,推动MUST等多个天文望远镜项目尽快落地。

今年8月18日,中国科学院国家天文台邓李才研究团队在国际科学期刊《自然》杂志发表文章,基于连续3年的观测数据,分析确认青海冷湖赛什腾山是极佳的光学/红外天文观测台址,其多个指标与国际最佳天文台址——夏威夷莫那卡亚峰和智利各天文台相比基本持平。

青海冷湖是天文领域的战略性稀缺资源,在这里建设天文观测基地、承接国内外各类大科学装置落户,能够充分发掘我国未来重大天文观测设施的潜力,为我国光学天文、行星科学和深空探测等学科的未来发展提供重大机遇。

冷湖天文观测基地的建设,也将有力推动青海融入国家科技战略布局重大机遇,提升区域创新发展能力。

中国科学院副院长张涛院士表示,协议的签署既是各方共同推进冷湖天文观测基地建设的具体行动,也是进一步深化中科院与青海省科技合作的一项重要举措,将为促进青海省经济社会高质量发展提供创新动力,为我国天文学和行星科学发展提供关键支撑。青海省政府张黎副省长在讲话中表示青海省将充分依托独特资源禀赋,积极融入国家战略,争取更多国家天文科学装置和国际领先观测设施落户青海,把青海冷湖打造成为国际一流光学天文研究的重要基地。签约方表示将在基地园区建设、人才队伍建设、学科建设等方面建立紧密合作机制,保障冷湖天文基地建设顺利开展。

签约仪式

专家论坛

发布会现场

2021-12-23

-

20亿年前玄武岩进一步揭示月球演化奥秘

近期,中国科学院地质与地球物理研究所联合国家天文台在嫦娥五号月球科研样品研究方面取得突破性进展,证明嫦娥五号月球样品为一类新的月海玄武岩,对着陆区岩浆年龄、源区性质给出全新的认识,月球最“年轻”玄武岩年龄为20亿年,其晚期岩浆活动的源区并不富集放射性元素,并且月幔源区几乎没有水。相关成果分别于10月15日在《国家科学评论》发表一篇论文、10月19日在国际学术期刊《自然》上发表三篇论文。

2021-10-20

-

中科院在FAST观测基地举行党员主题教育基地和弘扬科学家精神示范基地系列活动

9月17日,中国科学院“筑梦天眼至诚报国”党员主题教育基地、弘扬科学家精神示范基地系列活动在中科院国家天文台总部及“中国天眼” FAST观测基地举行。中科院副秘书长、直属机关党委常务副书记李和风,旗帜杂志社社长侯永峰,上海市科技工作党委书记徐枫等出席活动。要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神,充分认识建设好基地的重要意义,充分利用大国重器资源优势,建设好党员主题教育基地,充分挖掘南仁东等新时代科学家的感人事迹,建设好弘扬科学家精神示范基地,激励广大科技工作者传承和践行老一辈科学家精神。

9月17日,中国科学院“筑梦天眼 至诚报国”党员主题教育基地、弘扬科学家精神示范基地系列活动在中科院国家天文台总部及“中国天眼”FAST观测基地举行。中科院副秘书长、直属机关党委常务副书记李和风,旗帜杂志社社长侯永峰,上海市科技工作党委书记徐枫等出席活动。

在各党员主题教育基地和科学家精神基地开展活动是中科院党史学习教育的重要内容。活动中播放了“时代楷模”“人民科学家”南仁东的感人事迹视频和FAST宣传片。FAST运行和发展中心常务副主任、总工程师姜鹏作《擦亮中国天眼的心路历程》主题报告,讲述FAST背后不为人知的感人故事。FAST青年科研骨干代表共同朗诵诗歌《中国的天眼开了》,致敬南仁东。

直属机关党委副书记房自正、国家天文台纪委书记欧云共同为党员主题教育基地、弘扬科学家精神示范基地揭牌。党员、青年骨干代表们还瞻仰了南仁东塑像并献花,参观了“筑梦天眼 至诚报国”主题展览馆以及南仁东先进事迹展览馆等。

李和风在讲话中指出,中科院已建设21个党员主题教育基地,正陆续建设一批弘扬科学家精神示范基地和科学家精神教育基地,这些基地在党史学习教育中发挥了重要作用。FAST是国之重器,历经22年艰辛漫长的选址建设过程,是“时代楷模”“人民科学家”南仁东用实际行动筑梦天眼、至诚报国的生动诠释。在这里建设党员主题教育基地、弘扬科学家精神示范基地就是要充分依托这一重大科技基础设施,充分利用大国重器独特的科技创新和党性教育资源,将基地打造成为中科院广大科技工作者自觉践行爱国奋斗精神的有力阵地。要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神,充分认识建设好基地的重要意义,充分利用大国重器资源优势,建设好党员主题教育基地,充分挖掘南仁东等新时代科学家的感人事迹,建设好弘扬科学家精神示范基地,激励广大科技工作者传承和践行老一辈科学家精神,弘扬新时代科学家精神,促进全院科技工作者心系“国家事”,肩扛“国家责”,为实现习近平总书记对中科院提出的“四个率先”和“两加快一努力”目标要求努力奋斗。

中科院直属机关党委、上海分院、昆明分院、国家天文台有关负责人及党员、青年骨干代表等参加活动,国家天文台党委书记、副台长汪洪岩主持活动。

活动现场

党员主题教育基地、弘扬科学家精神示范基地揭牌

2021-09-18

-

国家天文台在青海冷湖地区发现国际一流光学天文台址

北京时间8月18日,国际科学期刊《自然》发布了中国科学院国家天文台邓李才研究团队的一项重大科学进展。在青海省地方政府支持下,研究团队自2018年1月启动青海冷湖地区的天文选址工作。研究团队克服野外高海拔等重重困难,建成所有关键台址参数的测量平台,经过3年连续监测数据显示,冷湖台址的光学观测条件比肩国际一流大型天文台。这一发现为我国光学天文发展创造了重大机遇,也为国际光学天文发展提供了宝贵的战略资源。

北京时间8月18日,国际科学期刊《自然》发布了中国科学院国家天文台邓李才研究团队的一项重大科学进展。在青海省地方政府支持下,研究团队自2018年1月启动青海冷湖地区的天文选址工作。研究团队克服野外高海拔等重重困难,建成所有关键台址参数的测量平台,经过3年连续监测数据显示,冷湖台址的光学观测条件比肩国际一流大型天文台。这一发现为我国光学天文发展创造了重大机遇,也为国际光学天文发展提供了宝贵的战略资源。

光学/红外观测台址是极其宝贵的战略性稀缺资源,目前国际公认的最佳台址只有智利北部山区、美国夏威夷莫那卡亚峰及南极内陆冰穹地区。其中智利因拥有大面积极佳观测台址,将发展天文作为国策大力推动,使得全世界68%的地基光学/红外、高频射电天文观测设施都坐落在智利,为智利赢得了前沿研究、尖端技术、社会经济等巨大的发展机遇和空间。

我国天文界长期高度重视光学天文选址工作,上世纪九十年代开始部署在我国西部地区进行选址。2017年开始,国家天文台邓李才研究团队利用在青海执行科研项目的机会,与谋求转型发展的海西州冷湖地方政府密切合作,在海西州西部无人区开始台址搜寻工作。冷湖地区日照丰沛、降水极低、夜空晴朗,历史记录的天气条件非常良好。研究团队通过对冷湖赛什腾山区的实地考察,依据沙尘垂向呈指数分布的特性,确定在山区4200米海拔标高点(赛什腾C区)进行定点选址。

2020年冬季赛什腾雪后的夕照,整个天文台笼罩在落日余晖中,远处是辽阔的柴达木盆地。供图/邓李才

选址团队自2018年1月16日开始,正式对该地域的晴夜数量、晴夜背景亮度和气象进行连续监测。2018年5月开始,团队在海西州政府支持下通过直升机吊运,于赛什腾4200米标高监测点初步建成基础设施。当时山区尚无道路可以通达监测地,选址团队克服重重困难,经历生命考验,人力背负各种仪器设施,攀登崇山峻岭,建成了所有关键台址参数的测量平台并开始运行。为保障参数测量的连续性,团队人员数十次冒险攀登,对设备进行升级和维护。在全体成员的努力下,团队终于达成所有参数的95%连续覆盖率,获得了对赛什腾山光学/红外观测条件的结论性数据。为避免各种非科学因素对大型天文观测设施选址产生干扰,保证数据的可靠性和公正性,所有的原始数据在整个选址过程中实时公开。

截至2020年底,主要台址监测数据累计达3个年度。选址团队经过细致统计分析显示,冷湖赛什腾山C区(4200米标高点)的视宁度中值为0.75角秒。这个参数与国际最佳台址同期数据大致相同,全面优于其他台址。同时,在红外观测条件上,对“物质起源”和“生命起源”等极端科学目标而言,最重要的台址指标是可沉降水汽(PWV),冷湖赛什腾台址是所有国际一流台址中最为优越的。按可观测时间和视宁度进行综合量化分析,赛什腾山的品质优于青藏高原其它选址点,与夏威夷莫那卡亚峰和智利各天文台相比,基本持平。

2020年12月20日,西华师范大学与国家天文台合作的50BiN望远镜安装完成后,进行了测试观测。第一幅科学质量的图像上恒星的半高全宽值为0.68角秒,而当时的视宁度测量值为0.60,完全吻合。这是冷湖天文观测基地的初光,证实良好的自然视宁度可以在全开式圆顶内的望远镜上兑现。供图/田才让

冷湖国际一流台址的发现打破了长期制约我国光学天文观测发展的瓶颈,不仅为我国光学天文发展创造了重大机遇,特别是冷湖所在的地理经度区域内,尚属世界大型光学望远镜的空白区,而天文观测常常需要时域、空域的接力观测,因此,也是国际光学天文发展的宝贵资源。

地处青海省海西州的冷湖镇,地理上是中国的腹地,镇区海拔仅2700米,距赛什腾山台址80公里,可以建设可靠的后勤保障和科研基地。冷湖观测基地作为未来的大型天文台,具有良好的交通保障,区位优势明显。海西州政府提供的全面支持保证了选址工作及时启动和稳定运行。2019年,青海省科技厅启动一个重大专项支持多波段选址工作,光学选址是项目的四个研究课题之一。

2021年七夕的银河拱门,拍摄于施工中的赛什腾C点,中国科技大学的2.5米巡天望远镜、中科院国家天文台的1米SONG望远镜、西华师范大学的50BiN双筒望远镜、中科院地质与地球物理所的1.8米和80厘米行星观测望远镜均建于这个平台。供图/洪文瀚

为最大限度发挥好冷湖台址的科学效益,中国科学院将与青海省政府联合,一方面尽快对台址资源进行保护,避免灯光、粉尘、震动等的影响;另一方面统一规划和布局未来重大观测设施的发展。中科院将与青海省一道,力促冷湖天文台址的国际合作和开放,吸引国际领先的观测设施落户,使之成为国际光学天文研究的重要基地,使冷湖成为人类探索宇宙奥秘、培育原创性科学成果的重要策源地。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41586-021-03711-z。

2021-08-19

-

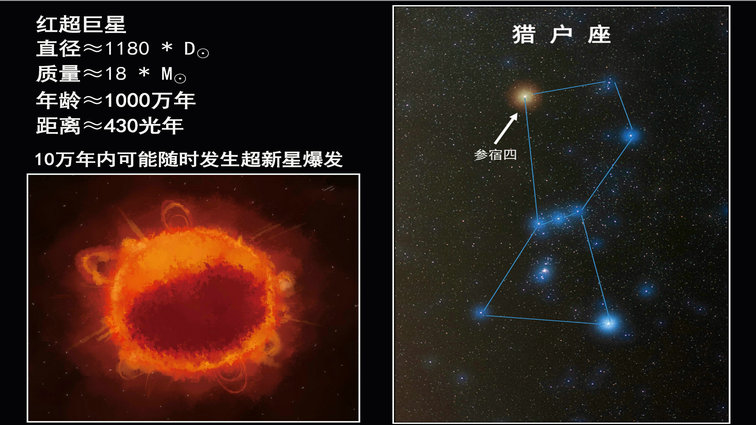

国家天文台研究人员揭示参宿四致暗物理原因

北京时间8月5日,国际科学期刊《自然·通讯》在线发布了国家天文台赵刚研究团队的一项最新成果。他们通过对从山东大学威海天文台获得的高分辨率近红外光谱进行分析,揭示红超巨星参宿四的神秘变暗是由于其表面出现恒星巨黑子造成,对这一广受天文学家和公众关注的现象提出了新的物理解释。?参宿四又称为猎户座α星,是一颗位于猎户座肩部的红色恒星,它在夜空中异常明亮,肉眼清晰可见。2019年10月至2020年2月之间,参宿四出现了神秘变暗现象,吸引了全世界天文学家和公众的关注与想象。对此,世界各地的天文学家提出几种可能的解释,如超新星爆发前演化阶段、尘埃云的遮挡或恒星光球亮度的变化。

北京时间8月5日,国际科学期刊《自然·通讯》在线发布了国家天文台赵刚研究团队的一项最新成果。他们通过对从山东大学威海天文台获得的高分辨率近红外光谱进行分析,揭示红超巨星参宿四的神秘变暗是由于其表面出现恒星巨黑子造成,对这一广受天文学家和公众关注的现象提出了新的物理解释。

参宿四又称为猎户座α星,是一颗位于猎户座肩部的红色恒星,它在夜空中异常明亮,肉眼清晰可见。2019年10月至2020年2月之间,参宿四出现了神秘变暗现象,吸引了全世界天文学家和公众的关注与想象。作为一颗呈现周期性和有时不规则光度变化的变星,这是参宿四近50年来被观测到的最显著的一次变暗现象。它变暗了约一个星等(亮度减弱2.5倍),在夜空中肉眼可辨。对此,世界各地的天文学家提出几种可能的解释,如超新星爆发前演化阶段、尘埃云的遮挡或恒星光球亮度的变化。

研究人员从山东大学威海天文台获取了参宿四变暗过程的高分辨率近红外光谱,并对其进行仔细分析,这些光谱涵盖了参宿四变暗和回升后的不同阶段。结果表明,当2020年1月31日参宿四亮度达到最低时,其有效温度下降了至少170K,这导致了参宿四变暗。研究得到的温度下降数值足以解释参宿四的变暗现象。根据理论光谱计算结果,探测到的温度下降可能是参宿四表面的巨黑子引起的。众所周知,像参宿四这样的红超巨星表面存在黑子现象。这些黑子可能是对流流动或冷对流元引起的,它们被广泛认为存在于红超巨星中。

进行光谱分析时,研究人员采用了一种专门为红超巨星开发的新方法。该方法基于高分辨率恒星光谱中TiO和CN分子线的强度及对温度的高敏感度,可作为温度的可靠指示器。除了有效温度,研究人员还确定了参宿四的化学成分和表面重力。

红超巨星是宇宙中重元素增丰的主要贡献者,这一发现也将有助于更好理解红超巨星的性质。

来自山东大学和美国密苏里大学的天文学家参与了此项研究。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41467-021-25018-3。

2019年10月和2020年3月期间,参宿四(猎户座α)变暗了2.5倍,是近几十年来观测到的最显著的变暗现象。

2021-08-06

-

中国科学院国家天文台举办2021年毕业典礼暨学位授予仪式

6月30日,中国科学院国家天文台在多功能厅隆重举行了2021届毕业典礼暨学位授予仪式。中国科学院国家天文台台长常进,党委书记汪洪岩,纪委书记欧云,副台长、学位评定委员会副主席刘继峰,学位评定委员会委员,导师代表,毕业生及家长参加了典礼。值此中国共产党100年华诞之际,大家共同见证了53名毕业生获得学位,踏上人生新征程的庄严时刻。本次毕业典礼也邀请了2020届本科生与研究生参加,弥补了受2020年突发的新冠疫情影响没能参加毕业典礼同学的缺憾,令毕业生们感受到来自母校的关怀和牵挂。毕业典礼结束之后,导师和同学们一同合影留念,本次毕业典礼暨学位授予仪式正式结束。

6月30日,中国科学院国家天文台在多功能厅隆重举行2021届毕业典礼暨学位授予仪式。国家天文台台长常进,党委书记汪洪岩,纪委书记欧云,副台长、学位评定委员会副主席刘继峰,学位评定委员会委员,导师代表,毕业生及家长参加了典礼。值此中国共产党100年华诞之际,大家共同见证了53名毕业生获得学位踏上人生新征程的庄严时刻。

本次典礼也邀请了2020届本科生与研究生参加,弥补受2020年突发新冠疫情影响没能参加毕业典礼同学的缺憾,令毕业生们感受来自母校的关怀和牵挂。

奏唱国歌过后,毕业典礼正式开始,常进院士向顺利完成学业的同学们表示热烈祝贺,向培养和陪伴成长的老师们、亲友们表示诚挚敬意!常进院士还提出三点期望:保持自我学习、保持团队协作、保持理性思考。他提到:“在中华民族伟大复兴的接力跑中,这一棒已经交到了你们手中,希望你们能跑出天文学更耀眼的成绩。”

刘继峰副台长主持会议

常进台长致辞

国台研究员李菂教授作为导师代表发言。李菂教授从自己过往的经历出发,教育同学们牢记仰望身边的榜样,不断学习和进步,谨记理想的重要性,让理想贯穿生活之中,使宇宙变得更有趣。博士毕业生代表王维扬以及本科毕业生代表陈智威发言,他们回顾了在母校的学习生活,感谢老师的细心指导,为他们在科研道路上打下了坚实的基础,也让他们更加深刻的体会到”博学笃志,格物明德“校训的中所蕴含的科学家精神。

李菂研究员发言

常进院士为优秀毕业生代表陈智威、卢伟俊颁奖,刘继峰副台长宣读了中国科学院大学学位授予决定。

常进院士为优秀毕业生代表颁奖

庄严隆重的音乐声响起,典礼正式进入学位授予仪式阶段,导师们在主席台上依次为毕业生颁发学位证书、扶正流苏。刘继峰副台长表示:“你们作为天文人,应当站在时代的前端,放眼世界与未来,肩负起振兴国家的使命,希望你们若干年后回首,能有比我们这代人更加精彩的故事。”

毕业典礼结束后,导师和同学们合影留念。

2021-07-02

-

国家天文台组织观看庆祝建党100周年庆祝活动并举办“光荣在党50年”纪念章颁发暨“两优一先”表彰大会

7月1日上午8时,庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行。国家天文台组织党员干部观看了庆祝大会现场直播,聆听了习近平总书记的重要讲话,举办了“光荣在党50年”纪念章颁发仪式暨“两优一先”表彰大会。党委号召全台各级党组织和广大党员要以受到表彰的优秀个人和先进集体为榜样,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识” ,不断增强“四个自信” ,坚决做到“两个维护” ,奋力谱写国家天文台创新发展的新篇章。

7月1日上午8时,庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行。国家天文台组织党员干部观看了庆祝大会现场直播,聆听了习近平总书记的重要讲话,举办了“光荣在党50年”纪念章颁发仪式暨“两优一先”表彰大会。

庆祝大会上,习近平总书记发表了重要讲话。总书记强调,以史为鉴、开创未来,必须坚持中国共产党坚强领导,必须团结带领中国人民不断为美好生活而奋斗,必须继续推进马克思主义中国化,必须坚持和发展中国特色社会主义,必须加快国防和军队现代化,必须不断推动构建人类命运共同体,必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争,必须加强中华儿女大团结,必须不断推进党的建设新的伟大工程。总书记号召,牢记初心使命,坚定理想信念,践行党的宗旨,永远保持同人民群众的血肉联系,始终同人民想在一起、干在一起,风雨同舟、同甘共苦,继续为实现人民对美好生活的向往不懈努力,努力为党和人民争取更大光荣!总书记的讲话让大家心潮澎湃,民族自豪感油然而生,更加坚定了广大科研工作人员科技报国的初心使命。

会议现场

庆祝大会结束后,国家天文台举办了“光荣在党50年”纪念章颁发仪式暨“两优一先”表彰大会。会上,台长常进院士为国家天文台5位老党员代表颁发了“光荣在党50年”纪念章,向受到党内表彰的8位获奖代表进行了慰问。退休职工徐广富同志作为老党员代表进行了发言。“光荣在党50年”纪念章是荣誉、是敬仰、是传承,为全体党员树立了榜样。新党员代表向老党员们敬献献花,向老党员们的初心、付出与坚守表达致敬。

台长常进向“光荣在党50年”老党员代表颁发纪念章

青年党员代表为老党员代表献花

台长常进代表领导班子向党内受表彰人员集体慰问

为表彰先进、弘扬正气,激励全台广大党员不忘初心、牢记使命,锐意进取、真抓实干,不断开创我台创新发展新局面,以实际行动庆祝中国共产党成立100周年,决定授予王宜等24名同志“优秀共产党员”称号,授予刘娜等6名同志“优秀党务工作者”称号,授予射电天文党总支第一党支部等4个党组织“先进党支部”称号。台领导分别为“两优一先”获奖个人和支部颁发奖杯、证书并合影。党委号召全台各级党组织和广大党员要以受到表彰的优秀个人和先进集体为榜样,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,不断增强“四个自信”,坚决做到“两个维护”,奋力谱写国家天文台创新发展的新篇章,为全面实现习近平总书记对我院提出的“四个率先”和“两加快一努力”目标要求,建设世界科技强国、全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。

台领导为“两优一先”获奖代表颁奖

最后,与会全体党员在新党员的领誓下,新党员进行了入党宣誓,老党员重温了入党誓词。台党委强调,全体党员同志务必牢记入党誓言,时刻用入党誓言激励自己,忠实履行党员义务,永葆共产党员的先进性和模范性。

全体党员重温入党誓词

2021-07-02

-

国家天文台召开第二次党员代表大会

6月17日上午,国家天文台召开第二次党员代表大会,选举产生了中国共产党中国科学院国家天文台第五届委员会和第四届纪律检查委员会。中科院直属机关党委副书记房自正出席会议并讲话。大会由国家天文台党委书记汪洪岩主持。全台共145名党代表参加了会议,中科院院士陈建生、艾国祥、汪景琇以及部分民主党派人士、工青妇群团组织代表受邀列席了会议。会前,按照程序,国家天文台召开了党员代表大会预备会议和主席团会议。会议期间,全体党代表一起观看了神舟十二号载人飞船发射升空现场直播和党史教育影片《重生》 。

6月17日上午,国家天文台召开第二次党员代表大会,选举产生了中国共产党中国科学院国家天文台第五届委员会和第四届纪律检查委员会。中科院直属机关党委副书记房自正出席会议并讲话。大会由国家天文台党委书记汪洪岩主持。全台共145名党代表参加了会议,中科院院士陈建生、艾国祥、汪景琇以及部分民主党派人士、工青妇群团组织代表受邀列席了会议。

大会审议通过了党员代表资格审查报告,第四届党委工作报告、第三届纪委工作报告、党费收缴使用和管理情况报告,大会选举办法,新一届党委委员和纪委委员候选人名单,总监票人及监票人名单,宣布了计票人名单。

会上,党委书记汪洪岩代表第四届党委作《高举旗帜、聚焦主业,构筑坚强战斗堡垒;凝心聚力、锐意进取,加快改革创新步伐》工作报告。报告介绍了党委总体情况和工作思路,从强化政治引领、加强思想建设、提升组织能力、持抓党风廉政、统筹统战群团等五个方面,系统总结了六年多来党建工作情况和取得的成绩,并希望新一届党委继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,牢牢把握党的建设必须走在前、做表率的重要要求,牢牢把握国家战略科技力量的使命定位和神圣职责,牢牢把握科研机构党的建设的规律特点,全面推动国家天文台党的建设高质量发展,团结带领全台广大党员和干部职工艰苦努力、团进奋进,为建设成为世界一流综合性国家天文研究机构提供坚强的保证。

党委书记汪洪岩做党委工作报告

纪委书记欧云代表第三届纪委作《聚焦监督执纪问责主业 服务国家天文台改革发展大局》工作报告。报告从加强理论实践学习、建立健全工作机制、以案促改规范处置、加强制度建设、强化警示教育、加强内部建设等六个方面,系统回顾了纪委六年多来的工作情况和工作成效,建议新一届纪委切实发挥政治监督作用,服务国家天文台中心任务;强化“纪委第一职责监督”的意识,完善制度体系,加强风险防控;加强警示教育,强化正面引导,润物无声,营造风清气正的工作环境。

纪委书记欧云做纪委工作报告

大会通过无记名投票、差额选举的方式,选举产生了国家天文台第五届党委委员9名,名单为(按姓氏笔画排序):刘建军、刘继峰、李伟、汪洪岩、欧云、罗阿理、赵公博、姜鹏、常进。选举产生纪委委员7名,名单为(按姓氏笔画排序):李久利、苏彦、吴潮、欧云、赵哲、崔辰州、潘高峰。

投票现场

台长常进代表国家天文台行政领导班子对第四届党委和第三届纪委的工作表示感谢,对新当选的第五届党委委员和第四届纪委委员表示祝贺。他表示国家天文台新一届党政领导班子将紧密配合,团结带领广大职工恪守使命定位,当好“国家队”“国家人”,心系“国家事”、肩扛“国家责”,在科技强国的伟大征程中书写中国科学院国家天文台的壮丽篇章。

台长常进代表行政领导班子讲话

房自正代表直属机关党委作了讲话,对大会的胜利召开和新当选的党委委员、纪委委员表示热烈祝贺,向国家天文台上一届党委、纪委全体同志表示衷心感谢。对国家天文台新一届党委、纪委工作提出了四点建议:一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,用党的创新理论武装头脑、指导实践和推动工作;二是不断夯实基层党组织建设,进一步提升基层党组织组织力;三是深入传承老科学家精神,大力弘扬新时代科学家精神;四是坚持从严管党治党,履行全面从严治党政治责任。他强调,国家天文台是“筑梦天眼·至诚报国”党员主题教育基地的建设单位,希望国家天文台在学习和宣传南仁东新时代科学家精神方面走在前、做表率;继续深入推进党史学习教育,不断深化对国家战略科技力量初心使命的认识,聚焦主责主业,贯彻落实总书记“四个率先”和“两加快一努力”的目标要求,以高质量的党建工作和优异的科技创新成绩迎接建党100周年。

直属机关党委副书记房自正讲话

大会圆满完成各项议程,在庄严的《国际歌》声中闭幕。

会前,按照程序,国家天文台召开了党员代表大会预备会议和主席团会议。会议期间,全体党代表一起观看了神舟十二号载人飞船发射升空现场直播和党史教育影片《重生》。

2021-06-18

-

国家天文台参与的国际合作暗能量光谱巡天项目正式运行

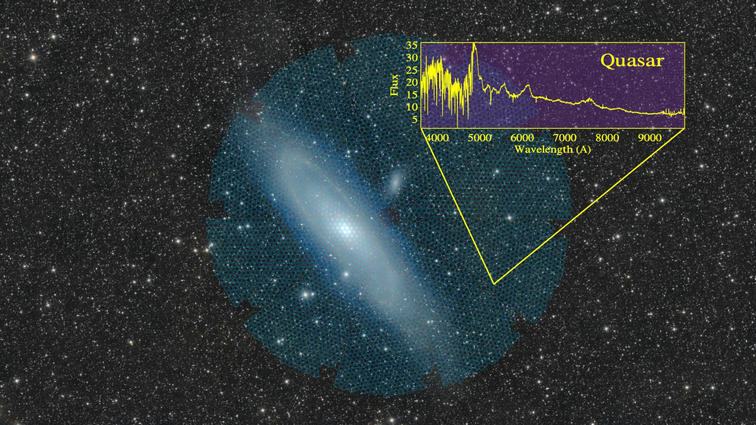

北京时间2021年5月17日晚,暗能量光谱巡天( Dark Energy Spectroscopic Instrument , DESI )在美国亚利桑那基特峰国家天文台正式开始巡天观测,为期五年。它将获取宇宙中数千万遥远天体的光谱,绘制宇宙三维“地图” ,从而揭开暗能量之谜。在此期间, DESI总共收获了4百万条星系的光谱,已经超过了以前所有光谱巡天所观测的星系光谱数量的总和。在DESI正式巡天开启之后,国家天文台的天文学家将进一步深度参与DESI巡天观测,并通过国际合作利用DESI的光谱研究不同类型的特殊恒星和星系、星系的演化、大尺度结构和宇宙学等。在这个例子中, DESI能够同时观测5000条天体光谱,包括仙女座星系中的恒星和更遥远的背景星系及类星体。

北京时间2021年5月17日晚,暗能量光谱巡天(Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI)在美国亚利桑那基特峰国家天文台正式开始巡天观测,为期五年。它将获取宇宙中数千万遥远天体的光谱,绘制宇宙三维“地图”,从而揭开暗能量之谜。

DESI是由美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)牵头的国际合作项目,由美国能源部提供主要经费支持。中国科学院国家天文台组建的中国团队通过北京-亚利桑那巡天(Beijing-Arizona Sky Survey, BASS)的贡献加入了该国际合作组织。

BASS巡天负责人、国家天文台DESI合作代表邹虎副研究员表示:“国家天文台BASS团队花了5年的时间获取北天的天文图像数据。这些数据是DESI开展光谱巡天的必要条件。现在DESI正式起航,开启探索宇宙的大门。”他进一步补充道:“DESI每20分钟就能获取5000条光谱,俨然成为了巨型的光谱工厂。”

DESI通过收集来自三千多万星系发出的光,以空前的细节绘制宇宙三维“地图”。这些数据可以帮助科学家更好地了解驱动宇宙膨胀的暗能量。

与以往的巡天项目相比,DESI主要的特点是什么?来自LBNL的DESI工程项目主管Michael Levi教授说:“DESI获取的星系光谱数量超过以往巡天观测总数的10倍。这些光谱能够提供第三维度的测量。天体的图像观测给出了它们的二维位置信息,而DESI充当了时间机器,使我们能从时间维度去追溯110亿年以前的天体。”

“在10年前,我们就开始了巡天的准备工作,包括如何挑选观测目标。现在DESI所有设备已经准备就绪,正朝着实现既定的科学目标前进。”DESI项目发言人Nathatlie Palanque-Delabrouille。她补充说:“项目发展到现在这个程度,我们都非常兴奋。”

国家天文台巡天观测和三十米望远镜研发团组首席薛随建研究员指出:“来自世界各地的科学家对DESI上千个部件进行了大量的测试并对光谱巡天观测进行了充分验证。”薛随建补充道:“在完成了BASS图像巡天之后,国家天文台项目成员在过去两年内深度参与了DESI的前期试运行和巡天验证等方面的合作。”

在开始5年正式巡天之前,DESI通过国际合作开展了为期4个月测试运行。在此期间,DESI总共收获了4百万条星系的光谱,已经超过了以前所有光谱巡天所观测的星系光谱数量的总和。

DESI仪器包含了5000根自动控制的光纤,能够同时搜集同等数量的天体光谱。所获取的光谱表现为类似彩虹所展开的不同颜色的光,它们的特征蕴含了天体的化学组成、相对距离和速度等信息。

当宇宙膨胀时,星系相互之间越行越远,而它们所发出的光的波长变得越来越长,颜色也越来越红。星系距离越远,“红移”也就越大。通过测量星系的红移,DESI的科学家们将构建宇宙的三维“地图”。人们期望通过星系的三维分布来洞悉暗能量的影响和本质。

在DESI正式巡天开启之后,国家天文台的天文学家将进一步深度参与DESI巡天观测,并通过国际合作利用DESI的光谱研究不同类型的特殊恒星和星系、星系的演化、大尺度结构和宇宙学等。

DESI焦平面的局部照片显示大量自动控制的光纤定位器。每个定位器都携带一根光纤。这些光纤被后端的蓝光照亮,显示为蓝色的光点。图片来源于DESI项目。

DESI单次指向的光纤分布(蓝色部分),其中小的蓝色圆圈表示5000个光纤定位器。图中显示了仙女座星系,它的角尺寸超过3度,可以被DESI的单次观测所覆盖。在这个例子中,DESI能够同时观测5000条天体光谱,包括仙女座星系中的恒星和更遥远的背景星系及类星体。图中的黄色曲线展示了位于110亿光年处的类星体光谱。图片来源于DESI项目。

2021-05-18

查看更多