图片新闻

-

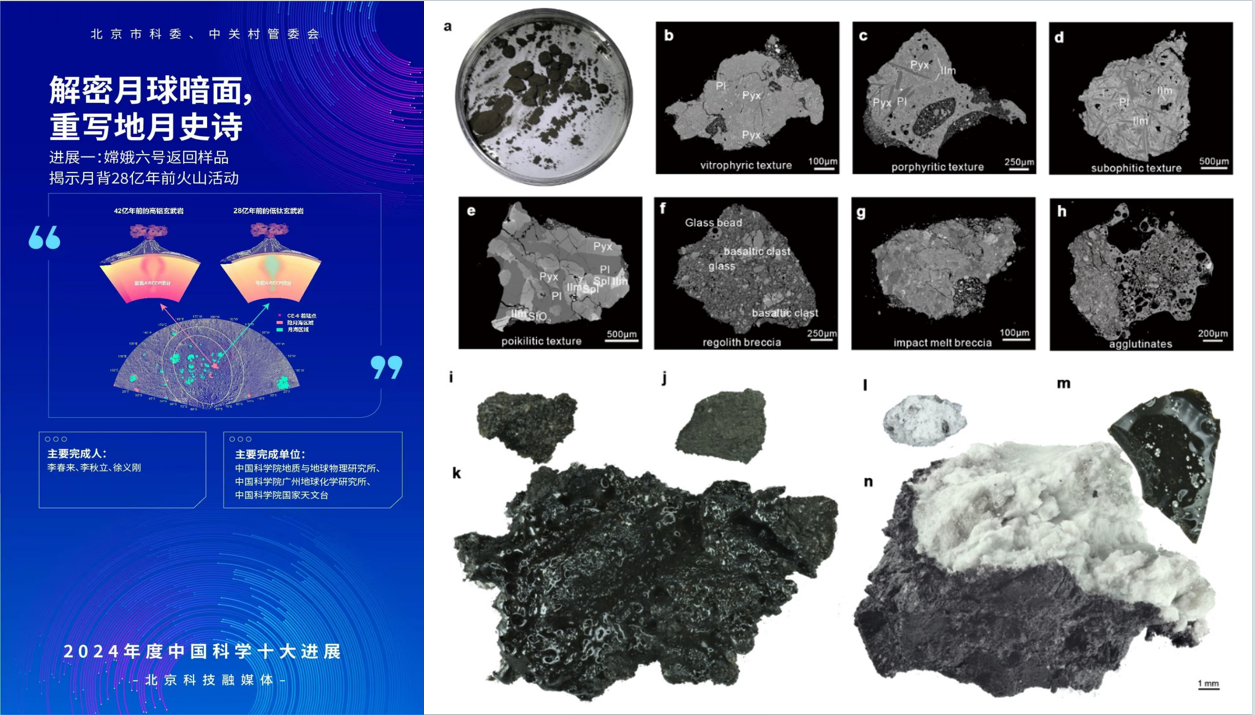

嫦娥六号月球背面岩石揭示月球内部“异常贫瘠”之谜2025年7月9日,国际学术期刊《自然》正式发表了中国嫦娥六号(CE6)月球背面采样任务的又一重大科学成果。这项研究由中国科学院国家天文台和中国科学院地质与地球物理研究所共同完成。科研团队对嫦娥六号从月球背面南极-艾特肯盆地(SPA)带回的玄武岩样品进行了深入分析,揭示了月球背面月幔深部物质的“超亏损”特征,并提出了其成因的两种可能模型,为全面了解月球早期的壳-幔演化历史提供了关键信息。 月球正反面为何大不同?背面样本是解谜钥匙 月球的正面和背面差异巨大,正面相对平坦,有广阔的玄武岩平原;背面则高地遍布,月海稀少,月壳也更厚。科学家提出了很多理论来解释这种“二分性”,比如月球形成早期岩浆洋(LMO)冷却结晶不均匀、月幔内部物质对流不对称,正背面巨型撞击作用的差异等等。然而,过去所有的月球采样任务都只在月球正面进行,月球背面样本的缺乏使得背面深部月幔特征一直是未解之谜。2024 年 6 月 25 日,嫦娥六号任务成功实现了人类首次月球背面采样,从SPA盆地内月海区域带回了珍贵的月球背面样本。这为研究月球背面的深部月幔物质打开了一扇前所未有的窗口。 嫦娥六号玄武岩揭示“超亏损”月幔 研究团队对CE6返回样品中距今约28亿年的玄武岩屑进行了详细分析,包括观察岩石结构、矿物成分和特殊的“化学指纹”(Sr-Nd同位素,图1)分析。结果发现,形成这些玄武岩的“初始原料”—即月球内部的深处物质(称为月幔源区),其状态极其“贫瘠”,科学上称为超亏损。这意味着它非常缺乏那些容易熔融、随岩浆上涌的元素(即不相容元素)。 图1:月球玄武岩的月幔源区Rb-Sr(a)和Sm-Nd(b)同位素演化模型。CE-6玄武岩源区亏损的Nd同位素组成可能通过以下两种方式产生的:(i)继承自亏损的原始月幔;(ii)后期熔体抽取造成的亏损。 两种模型解释“超亏损”成因,指向月球演化关键谜题 为了解释这种极端的“超亏损”特性是如何形成的,研究团队提出了两种可能的模型: 1.“先天贫瘠”:在月球形成初期,整个月球是一个巨大的岩浆海洋。这个岩浆海洋在冷却结晶时,重的矿物(如橄榄石、辉石)沉到底部,形成下月幔;轻的矿物(如长石)浮到顶部形成月壳。在这个过程中,不容易进入早期结晶矿物的元素被带走了(不相容元素),留下深部的残余物质本身就非常“贫瘠”(亏损不相容元素)。这些深部的残余物质,只需要小比例的部分熔融(1%-1.5%)和较高的分离结晶作用(66%-75%)就可以形成嫦娥六号玄武岩浆。 重要意义:如果这一模型成立,意味着CE-6玄武岩可能就来自这种深部、未受后期事件显著扰动的、由岩浆洋直接结晶形成的超亏损月幔。这种超亏损状态是月球形成初期就“天生”的。月球正背面深部的月幔物质,在最初的岩浆洋形成时可能是相似的、对称的。我们目前看到的月球正背面的显著差异,可能只是后期月质作用改造结果的“表面现象”。 2.“后天改造”:月球背面经历了巨大的SPA撞击事件,后期强烈的火山活动影响并改造了相对浅部的月幔区域,相当于做了一次“大抽血”—大量岩浆(熔体)被抽取出来并喷发到表面或侵入到地壳中(图2)。 被抽走岩浆后剩下的月幔物质,其不相容元素几乎被榨干了,变得极度“贫瘠”,形成了超亏损状态。这种被改造过的月幔,只需要经过更小比例的部分熔融(7‰-1.0%)和更低程度的分离结晶作用(0-40%)就可以形成嫦娥六号玄武岩浆。 重要意义:如果该模型成立,表明SPA盆地形成时的巨型撞击事件,不仅重新塑造了月球的表面形态,还深刻影响了月球内部的物质组成,造成挥发性元素丢失以及同位素分馏。这为理解太阳系内其它类地天体的早期壳-幔分异演化提供了新的思路,巨型撞击作用不仅仅能重新塑造其表面形貌,也可能时行星内部物质演化的重要推手。 图2:南极-艾特肯(SPA)撞击对深部月幔的影响及随后CE-6玄武岩的形成模型。a,约43.3亿年前SPA盆地形成。流体力学模拟表明,月球内部约250千米的上层发生了熔融,撞击熔体在SPA底部聚集,形成约50千米厚的熔岩席。b,约28亿年前CE-6玄武岩喷发。Rheological barrier代表岩石圈底部。SPA内绝热的巨厚月壤/月壳的移除可能会导致更快的冷却速率以及更深的流变屏障。CE-6玄武岩的月幔源区可能经历了熔体提取,也有可能未受影响。 中国科学院国家天文台周琴副研究员为该论文第一作者,国家天文台李春来研究员和地质与地球物理研究所吴福元院士、杨蔚研究员为论文共同通讯作者。研究团队强调,无论嫦娥六号玄武岩源区是月球最初形成的“先天状态”,还是后期巨型撞击作用的“改造结果”,SPA盆地下方发现的这种“超亏损”月幔,都是人类首次直接获取月球背面深部物质特性的关键证据,为我们了解月球早期内部如何分层、冷却和演化提供了独一无二的信息,是揭开月球正背面巨大差异之谜的关键一步。 月球背面影像图(制图:李春来、刘建军、杨蔚、地面应用系统、国家天文台)2025-07-10

-

天关卫星发现新型暂现X射线天体并揭示与超新星的神秘关联近日,中国科学院主导的国际合作空间科学卫星“天关”(Einstein Probe,EP)取得重要突破,成功捕捉到编号为EP240414a的一个转瞬即逝的宇宙X射线信号,为揭示恒星死亡过程提供了全新视角。研究成果于2025年6月26日发表在国际科学期刊《自然·天文》。EP240414a艺术想象图(Credit : OPENVERSE/EPSC) EP240414a源自约40亿光年外的一个大质量恒星的塌缩式终结,巨大的能量释放产生的瞬时辐射爆发仅持续约150秒,却蕴含了恒星核心塌缩与能量释放的重要信息。出乎意料的是,这次大质量恒星塌缩,并没有产生以往天文学家通常所观测到的、更高能的伽马射线暴,而是发出了频率低得多的软X射线辐射。因此,只有在软 X 射线波段同时具有大视场和高灵敏度的天关卫星能够独家捕获EP240414a。 研究团队通过X射线、光学和射电等多波段联合观测,确认EP240414a后期演化为Ic宽吸收线型超新星SN 2024gsa,并首次揭示此类超新星中存在弱相对论喷流——类似伽马射线暴中的、聚束于一个小角度以接近光速运动的物质外流,但速度和辐射强度低于伽马暴。借助天关卫星的大视场和高灵敏度,科研人员得以在爆发最初阶段捕获由喷流驱动的微弱X射线信号,对喷流与环境物质相互作用的动力学演化进行精准跟踪,为深入理解喷流形成及超新星的爆发机制提供了关键观测依据。 对此类暗弱的相对论喷流的观测,填补了对介于传统伽马射线暴与普通超新星这两类常见的天体爆发之间新现象的研究空白,提供了对恒星死亡过程的全息认识。该爆发事件发生在其宿主星系外围,提示了EP240414a可能属于一类尚未被系统研究的由沃尔夫-拉叶星(大质量恒星演化的晚期阶段)爆炸所导致的短暂X射线爆发。 “这类快速X射线暂现天体犹如宇宙中转瞬即逝的烟火,其短暂的存在时间(通常仅持续数百秒)使得探测和研究工作极具挑战性。”论文第一通讯作者北京师范大学高鹤教授表示,“这就像发现了一类‘温和版伽马射线暴’,它们可能比我们想象的更普遍,过去由于缺乏大视场X射线监测设备,这类事件长期未被系统观测到。" “这项激动人心的研究代表了天关卫星上天后发现的第一颗与超新星成协的X射线爆发事件,开启了通过宽场X射线巡天发现超新星的全新时代。天关的观测将为超新星高能辐射以及大质量恒星演化研究提供全新的机遇。” 论文共同通讯作者清华大学王晓锋教授表示,“这些研究工作离不开来自国际团队的合作”。 作为中国首个宽场X 射线巡天卫星,天关卫星于2024年1月9日在西昌发射场升空,主要任务是监测和发现宇宙中的暂现天体。此次成果得益于天关卫星革命性的微孔龙虾眼X射线聚焦成像技术,使得卫星在具有大的观测视野的同时,也具有高出国际上同类设备 1-2 个数量级的探测灵敏度和定位精度。其视场可同时覆盖整个天空的十一分之一,相当于约1.8万个满月大小区域。正是这种看得更远、更暗弱的大视场监视能力,使得天关可以捕捉到这类转瞬即逝的暗弱宇宙X射线信号。 “EP240414a这一成果展现了天关卫星发现新天体和现象的能力,预期天关将获得更多关于极端宇宙的新发现。”EP首席科学家,论文共同通讯作者,中国科学院国家天文台研究员袁为民说。 本项研究由中国科学院国家天文台、北京师范大学、华中师范大学、清华大学和美国内华达大学等多家科研机构联合完成,特别是得到了美国加州伯克利大学Filippenko教授团队的大力支持。论文第一作者为国家天文台孙惠副研究员、李文雄研究员和华中师范大学刘良端副研究员;共同通讯作者包括北京师范大学高鹤教授、清华大学王晓锋教授、国家天文台袁为民研究员及美国内华达大学拉斯维加斯分校张冰教授。 论文信息: A fast X-ray transient from a weak relativistic jet associated with a type Ic-BL supernova by Sun et al. 论文链接:https://www.nature.com/articles/s41550-025-02571-1峰值能量与各向同性能量关系图(Amati关系)。EP240414a相较于经典伽马射线暴及部分低光度伽马暴呈现显著偏离特征。 超新星SN 2024gsa光学波段光度演化图,其爆发后20天的凯克望远镜光谱观测证实该源为宽线Ic型超新星。2025-06-26

-

-

中国科学家发现罕见掩食脉冲星北京时间2025年5月23日,国际学术期刊《科学》在线发表中国科学家一项最新研究成果。中国科学院国家天文台韩金林研究员带领团队利用中国天眼FAST发现了一个罕见的毫秒脉冲星,与伴星以3.6小时的周期相互绕转,且有六分之一的时间被伴星遮挡(即掩食,犹如日食或月食)。这一发现对恒星演化理论、致密星吸积物理和双星并合引力波源研究具有重要意义。 天文学家对于单个恒星如何演化已有相对清晰的认识。但在浩瀚的银河系中,大多数恒星都是成对出现,以双星系统的形式共同演化,过去几十年里,双星系统如何交互和演化一直是天文学领域的前沿难题。 恒星演化理论认为,质量越大的恒星演化速度越快。在双星系统中,较大质量的恒星一般会率先演化,最后塌缩成密度极高的致密星,比如中子星或黑洞。在这个阶段,较小质量的伴星应该会继续演化。但这颗伴星在演化时,物质会被致密星吸积,伴星会因为质量流失而体积膨胀,甚至膨胀到把致密星揽入怀中,一起在公共的氢元素包层中演化约1千年。 在这个过程中,具有强引力的致密星一方面贪婪吸积伴星的物质,使其自转加快。另外一方面,致密星与伴星相互绕转的过程中,把公共的氢包层全部吹散,留下伴星中心燃烧的内核。这时的伴星主要靠燃烧的氦元素发光,温度有几万度。 千年之后,经历这一过程的双星最终留下快速自转的致密星与高温氦星,在非常紧密的轨道上相互绕转。然而,这类特殊的双星系统在宇宙中存活时间仅约一千万年,对于138亿年的宇宙而言,如同夜空中稍纵即逝的流星。 根据该团队所做的模拟分析,银河系千亿颗恒星中,这样的系统在银河系中仅有几十个。因此,它们极为罕见,且难以观测。所以,天文学家推断的双星系统共公包层演化的理论也长期缺乏直接观测证据的支持。 中国天眼FAST的灵敏度极高,是发现脉冲星的利器,对观察处于极短周期轨道上的脉冲星更为敏锐。2020年5月,韩金林研究员团队利用FAST对银河系进行脉冲星深度搜索时,发现了一颗自转周期为10.55毫秒的毫秒脉冲星PSR J1928 + 1815。2020年11月,利用FAST进行了几次后随观测后,证实它处于一个半径仅50万公里的致密轨道,相互绕转的轨道周期仅为3.6小时。它与伴星相互绕转时,有大约六分之一的时间被伴星遮挡。据推测,这个伴星的质量至少有1个太阳那么重,远超出一般掩食脉冲星的伴星,但狭小的轨道根本容不下一个像太阳这样的恒星。根据多方面的限制推断,这个伴星不是普通恒星,也不是演化后的致密伴星,而应该是经历过公共包层演化的氦星。脉冲星信号掩食是氦星甩出的星风物质遮挡引起的。 这一罕见天体的发现可以为天文学研究带来多方面的突破。首先,对于探索多年的恒星演化理论而言,这个双星系统就是双星公共包层演化阶段之后、处于致密轨道的特殊双星。这项发现有助于完善和深化我们对双星演化具体过程的理解,比如两颗星如何靠近导致轨道收缩、两颗星之间如何进行物质交流、中子星的自转如何加速到几个毫秒,公共氢元素包层如何被致密星吹散等等。其次,这个中子星在公共包层里应该在很短时间里吸积了大量物质,使脉冲星自转加快。如何吸积?如何散热?新发现的这个致密双星可能是中微子散热机制理论的一个重要例证。另一方面,新发现的稀有双星可以演化成为引力波源,为致密双星并合和引力波的产生机制提供了新的限制。 该论文审稿人之一,美国国家射电天文台的脉冲星双星研究专家Scott Ransom表示,“这是个独特的致密双星系统,具有极高的科学价值,有望在多个不同领域——如恒星群体演化、引力波源预测、双星和恒星演化过程、深度光学/红外的氦星观测等方面引导出很多有趣的研究课题,使得我们对双星演化中公共包层阶段这一目前仍知之甚少的领域有更深入的认识”。 该研究成果是中国科学院国家天文台与青岛理工大学、南京大学、云南天文台、中山大学、广州大学、新疆天文台、北京大学和西南大学的专家团队在国家自然科学基金委员会、中国科学院和科技部多个项目支持下共同完成的。 论文地址:https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado07692025-05-23

-

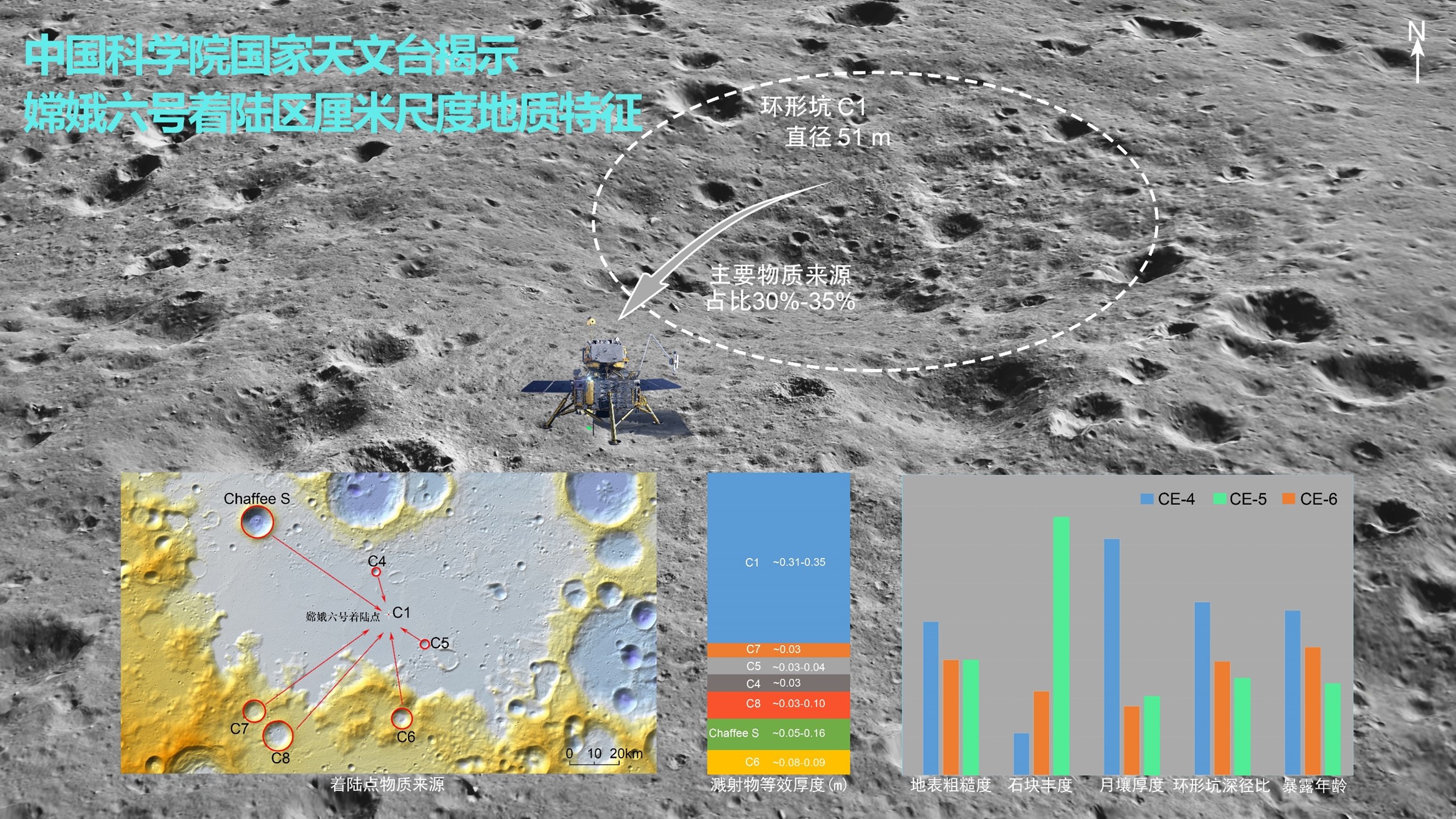

国家天文台揭示嫦娥六号着陆区的厘米尺度地质特征北京时间2025年5月7日,国际科学期刊《自然•通讯》(NatureCommunications)在线发布了我国月球探测领域的一项重要成果。中国科学院国家天文台李春来研究员领导的科研团队利用嫦娥六号任务的高分辨率影像数据,成功构建了毫米至厘米级分辨率的高精度地形数据集,不仅精确定位了嫦娥六号的着陆点,还深入分析了着陆区的厘米尺度地质特征,如表面粗糙度、环形坑形态、月壤厚度、石块丰度等,揭示了该区域的表面暴露历史和物质来源等新认识。 嫦娥六号于2024年6月2日6时24分成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地(SouthPole-Aitken, SPA)内的东北部,位于阿波罗盆地的南缘,并成功采回了1935.3克月球样品。这是人类历史上首次从月球背面进行样品采集和返回,受到全球月球科学界的高度关注。这些月球样品的研究成果,有望为月球地质演化和月球背面物质成分的研究提供关键证据,而通过遥感数据获取着陆区的精细地质背景和可能的物质来源等关键信息,对于月球样品的实验室研究至关重要。 中国科学院国家天文台的科研团队利用嫦娥六号降落相机序列图像、全景相机近景立体图像等数据,构建了一套高精度的着陆区地形数据集。通过该数据集,研究人员精准定位了嫦娥六号的着陆点,坐标为(153.9776°W, 41.6251°S,-5273 m)。同时,团队还开展了厘米尺度的地质特征分析,研究发现嫦娥六号着陆点位于直径约51米的C1环形坑西南缘,该区域属于月海玄武岩区域。通过对比,发现该区域的表面粗糙度、环形坑的深径比、月壤的厚度及石块丰度等地质特征,处于嫦娥四号和嫦娥五号着陆区之间,表明该区域经历的表面暴露时间大致介于这两者之间,且这一结论与三者的地质年龄相吻合。 在物质来源方面,研究发现,嫦娥六号着陆区不仅存在明显的二次溅射痕迹,遥感影像中还可清晰看到多条溅射辐射纹。这些发现表明,着陆区的物质主要由本地月海物质和外来溅射物混合而成。通过数学模型分析,研究人员指出,嫦娥六号着陆区的物质主要来自附近的C1坑,代表了着陆点月壤中的本地月海物质,厚度为35cm,约占着陆点处物质体积的30%-35%。此外, Chaffee S坑也可能贡献了部分的溅射物,厚度为~5-16cm,代表了着陆点月壤中的外来物质,其挖掘的可能源自月球深部的富含镁元素的溅射物应该包含在CE-6返回样品中。 这项研究为嫦娥六号月球样品的物质来源提供了关键的科学依据,为未来的月球样品实验室研究和精细解析奠定了基础。中国科学院国家天文台的严韦高级工程师、曾兴国高级工程师为该论文的共同第一作者,任鑫研究员和左维研究员为论文的通讯作者。 论文地址:https://www.nature.com/articles/s41467-025-59443-52025-05-09

-

国家天文台FAST运行和发展中心荣获中国科学院第六届科苑名匠称号4月27日,中国科学院工会委员会在京举办庆祝“五一”国际劳动节暨中国科学院第六届科苑名匠发布活动。中国科学院党组成员、秘书长孙晓明出席活动并为科苑名匠颁发奖牌,中国教科文卫体工会副主席、分党组成员郑晋平出席活动。中国科学院直属机关党委常务副书记、院工会主席房自正公布获奖名单。 国家天文台FAST运行和发展中心荣获科苑名匠称号。 孙晓明代表中国科学院党组向中国科学院第六届科苑名匠团队和个人表示热烈祝贺。她指出,全院广大职工要以科苑名匠等先进典型为榜样,学习他们技能报国的赤子情怀、精益求精的工匠精神、敢为人先的创新锐气、协作共进的团队意识和扎根一线的实干风范,为加快抢占科技制高点注入不可替代的技术力量。各级党群组织要找准与科技创新中心工作的结合点、切入点、着力点,团结引导广大职工心系“国家事”、肩扛“国家责”,为实现高水平科技自立自强和建设世界科技强国作出应有的更大贡献。 郑晋平对科苑名匠活动给予充分肯定。他指出,中国科学院工会聚焦发现和培养高水平技能人才,组织开展科苑名匠推选活动,连续两届在大国工匠创新交流大会上专区展出,为高技能人才展示技能、交流经验、成长成才搭建了舞台。希望中国科学院工会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,深化科苑名匠品牌活动,用心用情关心关爱科技工作者,为全国教科文卫体系统工会工作提供更多可借鉴可复制的新鲜经验。 中国科学院第六届科苑名匠共6名个人和13个团队。活动现场发布了科苑名匠宣传片,讲述了他们勇毅前行的奋斗故事和精益求精的工匠精神。2025-04-30

-

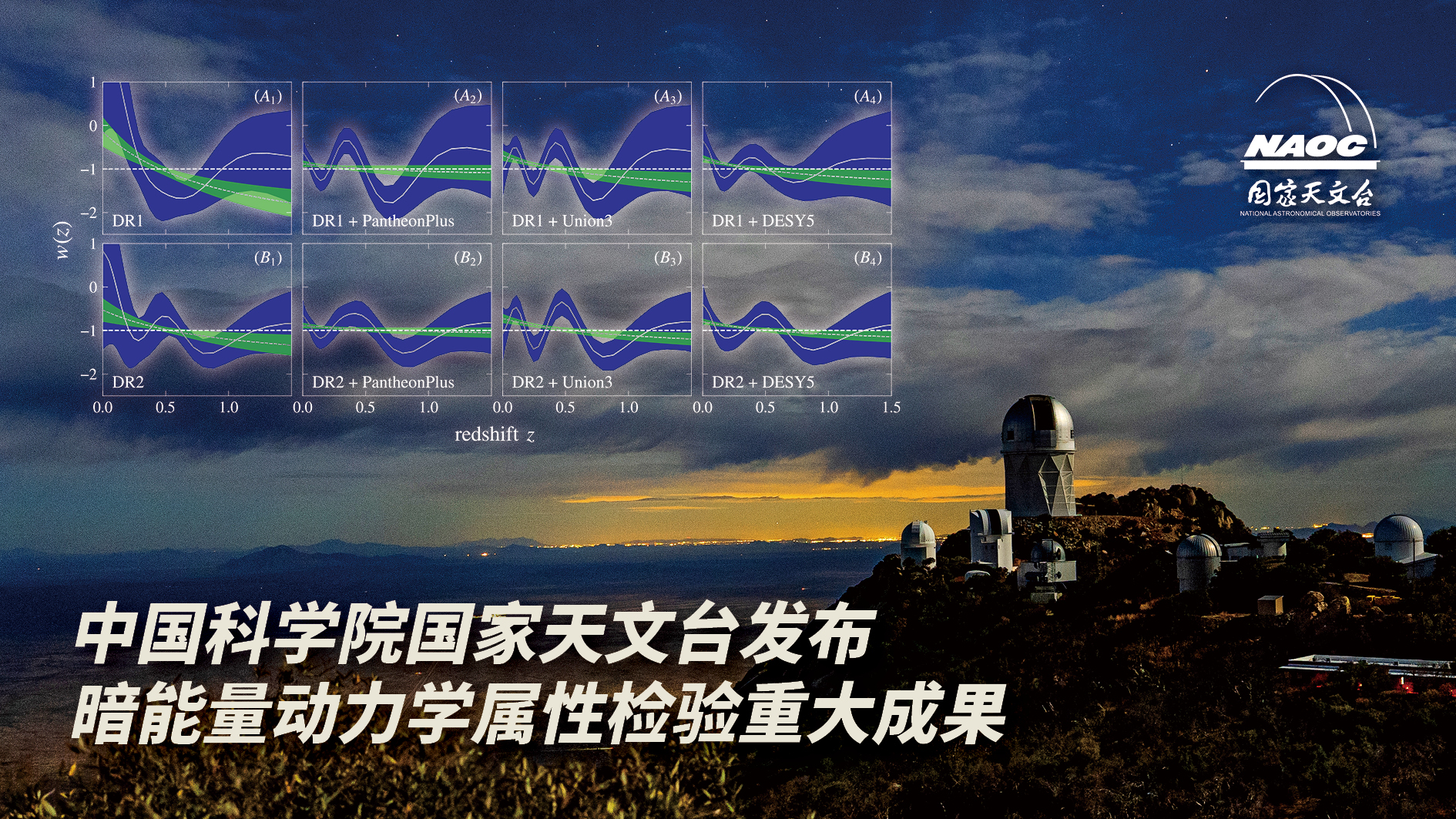

国家天文台发布暗能量动力学属性检验重大成果4月9日,中国科学院国家天文台召开新闻发布会,正式发布在暗能量研究领域取得的重要进展。该成果为探索宇宙加速膨胀背后的物理机制提供了全新视角与关键证据,同时意味着可能存在宇宙学标准模型以外的新物理。 暗能量研究是当代天文学与宇宙学最具挑战性的问题之一。自上世纪末宇宙加速膨胀的发现以来,科学界认识到,传统的引力理论与普通物质成分无法解释这一现象,必须引入一种全新的、神秘的宇宙成分—暗能量,作为驱动宇宙加速膨胀的“幕后推手”,但其真面目至今仍未被揭示,是现代物理学中最大的未解之谜之一。 在标准宇宙学模型(ΛCDM)中,暗能量通常被视为一种不随时间演化的真空能量,其状态方程恒定为-1。这一模型在过去二十多年里成功解释了大量宇宙学观测数据,被广泛接受为当前最简且有效的理论框架。然而,随着宇宙学观测技术的发展与数据精度的不断提高,人们逐渐发现,在ΛCDM模型下,不同类型的观测数据之间出现了一定程度的不自洽。这为ΛCDM模型提出了新的挑战,也为探索暗能量的性质乃至更深层的物理理论留下了巨大的空间。 DESI项目是当今全球最重要的暗能量观测计划之一,是联合了全球70余家科研机构组成的国际合作团队。DESI依托4米口径的光学望远镜,通过对数千万个天体的红移进行高精度测量,精细绘制宇宙大尺度结构的三维图谱,旨在深入揭示暗能量的物理属性。国家天文台赵公博研究员团队和邹虎研究员团队参与DESI项目已有十余年时间。赵公博团队牵头合作组利用自主开发分析方法开展暗能量性质的系统性研究;邹虎团队积极参与DESI项目的科学运行,为DESI数据释放贡献了重要的增值星表,推动了科学新发现的进展 。 此次,赵公博团队领衔DESI国际合作组在暗能量动力学属性的研究中取得了重要的科学突破。研究团队利用团队自主开发的新方法,通过深入分析DESI最新观测获得的宇宙学距离数据,并结合超新星和宇宙微波背景辐射的观测,发现暗能量的状态方程随着宇宙演化而发生变化,其信噪比超过4个标准差水平。此结果证实了此前DESI国际合作组使用不同分析方法得到的结论,即暗能量很可能存在动力学属性。此结论对传统的宇宙学常数模型构成挑战,意味着暗能量可能并非恒定不变的真空能量,而具有更复杂的演化行为。 “在这项研究中,我们发展了暗能量重构分析的新方法,利用了DESI的最新测量,结合了超新星和宇宙学微波背景辐射等观测,通过多元观测信息相互印证,有效提升了分析和结论的可靠性。”赵公博说。 这项研究不仅为揭示暗能量的物理本质开辟了全新的研究方向,也为构建更完备的宇宙学理论体系提供了关键线索。同时,为后续包括DESI全巡天、主焦点光谱巡天(PFS)、欧几里得(Euclid)和下一代宇宙微波背景(CMB)观测等重大项目,在数据分析方法与理论模型构建方面注入了新的科学动力。 发布会上,赵公博介绍,下一步他们课题组将持续利用DESI后续观测数据进行更精细的分析,并与国际同行携手,力求通过高精度的测量和更完备的理论模型,对暗能量的动力学属性进行更全面、更严格的检验。国家天文台也将继续深化与国际主要天文观测机构的合作,积极推动大数据与深度学习等新兴技术在天文研究中的应用,积极新一代观测平台与核心设备,进一步提升我国在宇宙学基础研究领域的国际影响力。 DESI是一个拥有来自全球 70 多家机构、900 多名研究人员的国际项目,由美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室 (Berkeley Lab) 负责管理。DESI 得到了美国能源部科学办公室及其国家用户设施——国家能源研究科学计算中心 (NERSC) 的支持。除此之外,美国国家科学基金会、英国科学技术设施理事会、戈登和贝蒂·摩尔基金会、Heising-Simons 基金会、法国替代能源与原子能委员会 (CEA)、墨西哥国家人文、科学与技术委员会、西班牙科学与创新部以及各 DESI 成员机构也为该项目提供了额外支持。DESI 合作组十分荣幸能在 I’oligam Du’ag (即基特峰,Kitt Peak) 上开展科学研究。这座山峰对托霍诺·奥欧德姆民族 (Tohono O’odham Nation) 具有特殊意义。 此前2025年3月19日,DESI国际合作组在国际论文预印本库(arxiv.org) 和DESI项目官网(https://www.desi.lbl.gov/)发布了DESI第一批观测数据及最新宇宙学成果。 文章链接:https://arxiv.org/abs/2504.06118 该研究成果获得了中国科学院基础研究稳定支持青年团队项目支持。2025-04-09

-

全球天文学家相聚之江 共绘AI赋能的开放科学未来图景2025年4月7日至9日,“人工智能赋能的天文学开放科学会议”在之江实验室举行。本次会议在联合国教科文组织(UNESCO)“2024—2033年科学促进可持续发展国际十年”(简称“科学十年”)的框架下,由中国科学院国家天文台与之江实验室联合主办,旨在响应“科学十年”国际倡议,共同探讨人工智能时代的天文学研究及其如何推动开放科学发展。 来自西班牙、南非、印度、英国、俄罗斯、智利、巴西等22个国家和地区的240余名天文学领域国内外专家学者、青年科研工作者线上线下参会,其中包含20余位来自不同国家的天文台台长以及国内23所高校天文院系代表。 会议伊始,中国科学院国际合作局副局长王振宇、联合国教科文组织自然科学部科学政策与基础科学司司长胡少锋发表视频致辞。他们强调了开放科学、国际合作的重要性,希望各方通过愿景共享和联合科研,推动科学进步与可持续发展。 “人工智能驱动的全球分布式望远镜阵列”“人工智能模型在当今和未来天文学中的作用” “国际合作中可共享的数字基础设施及相关资源”“人工智能赋能的科普及教育”……多元的议题、不同视角下的讨论,近70场会议报告充分展示了人工智能时代全球天文学研究的最新图景。前沿探讨主要围绕两个关键词:AI赋能的天文学研究+开放科学。 在会议特邀报告中,中国工程院院士、之江实验室主任王坚以“计算与人工智能:科学、技术与工程的范式变革”为题,分享了计算和人工智能对创新带来的深刻变革。通过回顾人工智能发展的重要历史时刻,结合当前科技创新发展趋势,王坚指出,我们进入了科学研究的第三范式,也可以称之为计算驱动的科学革命,其特征是计算密集、数据驱动、模型融合相协同。王坚以之江实验室主导研发的地学领域模型GeoGPT为例,分享了实验室打造科技公共产品赋能地球科学研究、推动开放科学发展的有关实践,并期待在天文学领域加强各方合作,以计算与人工智能拓展人类的创新边界。 会上,国家天文台台长刘继峰研究员介绍了全球开放瞬变望远镜阵列(GOTTA)。GOTTA项目旨在构建覆盖全球的百余台1米级广角光学望远镜网络,通过小时级高频巡天监测,捕捉超新星、伽马暴等极端宇宙现象的早期信号,揭示强引力场下的时空本质与宇宙演化规律。GOTTA项目同时将推动AI、大数据与分布式计算技术的跨界融合,共建数据、算法、模型的标准化共享体系。当前,GOTTA项目已获得UNESCO“科学十年”批准,得到国家天文台、之江实验室等支持,吸引了南非、西班牙等多个国家的科研机构加入协作。此次会议上,GOTTA项目与南非天文台、巴西国家天体物理实验室签订合作意向书,并欢迎全球更多合作伙伴加入,共同参与望远镜建设,通过软件开发、数据镜像、后随观测与分析等合力推动项目发展。 会议期间,之江实验室与国家天文台联合研发的天文领域基础模型AstroOne面向全球天文学家开放邀请使用。AstroOne可以运用天文科学知识进行复杂的科学推理与数据分析,同时还支持观测具身智能系统,实现天文观测协同。 大会还特别设置了天文模型展示,SpecCLIP恒星光谱模型、FALCO时域光变模型、开源天文大模型星语StarWhisper、太阳大模型“金乌”等国内科研团队研发的多个天文科学模型集中亮相,全面展示AI赋能天文学研究以及推动天文科普、教育公平化的相关实践。 会议期间,国家天文台研究员罗阿理、之江实验室研究员全冬晖介绍了《人工智能赋能开放科学的天文学白皮书》及开放天文学行动计划。白皮书系统阐述了人工智能技术在现代天文学中的核心作用,提出构建全球开放科学生态系统的综合框架,同时推动科学资源的公平共享与全球协作。白皮书提出三大AI赋能的天文学研究方向,借助智能计算挖掘银河系起源与演化规律、通过射电新窗口研究动态宇宙,以及探索宇宙起源与星系演化,呼吁在天文数据、天文模型、天文设施等方面开展共建共享,通过开放天文学行动计划加强国际合作。白皮书还倡导建立暗夜保护机制,并与联合国教科文组织合作推动制定暗夜保护国际标准。 “天文是一个能够激发创造力、带来革新的完美学科。天文也是一个特殊的学科,需要大家共同合作才能够找到问题答案,期待未来更加深入的合作研究。”利兹贝克特大学教授John Baruch说道。2025-04-09

-

-

国家天文台共同主持成果入选2024年度中国科学十大进展3月27日,国家自然科学基金委员会发布2024年度“中国科学十大进展”,中国科学院地质与地球物理研究所李秋立、广州地球化学研究所徐义刚和国家天文台李春来等共同主持成果“嫦娥六号返回样品揭示月背28亿年前火山活动”入选。 嫦娥六号(CE-6)是人类首次月球背面采样返回的探测任务,为揭示月球正背面的二分性演化历史提供了直接的样品证据。2024年6月28日,嫦娥六号从月球背面南极-艾特肯(SPA)盆地返回的1935.3克月壤样品,安全运送至国家天文台月球样品实验室进行后续的解封、存储、处理、制备和初步科学分析等工作。通过对CE-6月壤样品进行物理、矿物化学、同位素年代学和地球化学特性的全面分析,国家天文台研究团队发现CE-6月壤的密度明显低于来自月球正面的嫦娥五号(CE-5)样品,且粒度呈双峰式分布,斜长石含量增多、橄榄石含量减少,揭示了月球背面独特的岩石成分特征。同位素分析进一步显示,月球背面至少存在28亿年前的火山活动,且其岩浆源区极度亏损,可能与月球初期结晶或月球背面巨大撞击事件有关,挑战了月球正背面地质差异的传统解释。通过该项研究成果,研究团队为解决月球背面与正面在月幔组成、火山活动和撞击历史上的差异提供了新的视角,也为理解月球不对称性的形成提供了可能的答案。 本次发布的“中国科学十大进展”主要分布在数理天文信息、化学材料能源、地球环境和生命医学等科学领域。国家自然科学基金委员会主任窦贤康介绍,“中国科学十大进展”遴选活动自2005年启动以来已举办20届,旨在宣传我国基础研究取得的重大进展,激发广大科技工作者的科研热情,促进公众了解、关心和支持基础研究。 本次活动由近140位相关学科领域专家学者从700多项基础研究成果中遴选出31项成果,邀请包括440余位两院院士在内的2700余位专家学者对这31项成果进行实名投票,评选出10项重大科学研究成果,经国家自然科学基金委员会咨询委员会审议,最终确定入选名单。2025-03-27