-

中国天眼FAST获得银河系气体高清图像

近日,国家天文台韩金林研究员领导的科研团队利用中国天眼FAST揭示了银河系星际介质前所未见的高清细节。他们在搜寻银河系内脉冲星的过程中,同步记录了星际介质的谱线数据,揭示出银河系中性氢气体的精致结构和电离气体的弥漫特征。他们还测量大量暗弱脉冲星的法拉第效应,显现出银河系内大范围的磁场特征。这些研究结果对理解银河系内的星际生态循环有重要意义。作为人类在浩瀚宇宙中的家园,银河系的结构和组成依然有很多谜团。恒星由生到死、不断演化,其中一些最终爆炸成为超新星,产生超新星遗迹和脉冲星。银河系星际介质隐藏了恒星生生死死的奥秘,一直是天文学家不断探索的目标。

近日,国家天文台韩金林研究员领导的科研团队利用中国天眼FAST揭示了银河系星际介质前所未见的高清细节。他们在搜寻银河系内脉冲星的过程中,同步记录了星际介质的谱线数据,揭示出银河系中性氢气体的精致结构和电离气体的弥漫特征。他们还测量大量暗弱脉冲星的法拉第效应,显现出银河系内大范围的磁场特征;新证认出两例超新星爆炸的遗迹。这些研究结果对理解银河系内的星际生态循环有重要意义。系列论文于2022年12月10日作为特别专题发表在我国综合国际期刊《中国科学:物理学 力学 天文学》(英文简称SCPMA)上。

国家天文台“王绶琯巡天突击队”成员

璀璨群星聚集夜空,形成了一条横亘苍穹的银河。作为人类在浩瀚宇宙中的家园,银河系的结构和组成依然有很多谜团。银河内千亿恒星之间的广袤星际空间并非虚无,而是充满了稀薄的星际介质。其中弥漫分布的氢原子气体辐射出频率为1420MHz的谱线;稠密氢原子汇聚冷却,形成氢分子云团,在高密度云团核心中孕育出新一代恒星;新生的明亮恒星能电离周围气体。恒星由生到死、不断演化,其中一些最终爆炸成为超新星,产生超新星遗迹和脉冲星。爆炸激波能压缩星际空间的气体,将电子加速到接近光速。这些高速电子在星际磁场中运动,辐射微弱的无线电波。银河系星际介质隐藏了恒星生生死死的奥秘,一直是天文学家不断探索的目标。

中国天眼FAST是目前世界上灵敏度最高的单口径射电望远镜,因为配备了高灵敏度的L波段19波束制冷接收机,使它成为发现脉冲星、研究银河系星际介质的利器。韩金林研究团队于2019年巧妙设计并启动了银道面脉冲星快照(GPPS)巡天,至今不到三年时间已发现500多颗脉冲星,亮度比之前发现的脉冲星暗弱一个量级。他们在搜寻脉冲星的同时,同步记录了星际气体辐射的谱线数据,兼具高灵敏度、高频谱分辨率、高空间分辨率的特征,是研究银河系结构和星际生态循环极其宝贵的资源。该团队最近完成了第一批GPPS巡天谱线数据的处理,发布了银河系星际空间原子气体、电离气体、磁场以及无线电辐射的最新研究结果。

FAST揭示的银河星际氢原子气体分布图(速度区间-150 km/s到+150 km/s的累积)

在第一次数据释放中,FAST探测了银经33°至55°,银纬±2°之间共88平方度天区的中性氢原子气体的天空分布图。虽然精细校准还在进行之中,初步结果已经是国际上迄今为止灵敏度最高的氢原子气体探测,展示了氢原子气体分布前所未有的细节特征,甚至探测到距离银河系中心6万光年之外、其他望远镜都看不清的小小云团,为银河系的气体动力学研究和旋臂结构等前沿课题提供高质量观测数据集。澳大利亚塔斯马尼亚大学、美国明尼苏达大学名誉教授John M. Dickey在新闻透视专栏写道:“与之前的所有HI巡天相比,GPPS巡天谱线测量在角分辨率和灵敏度上的提高令人印象深刻”,“第一篇论文的发表是一个具有里程碑意义的成就,值得庆祝和国际关注”。

FAST揭示的银河系星际空间电离气体分布图(速度区间-40 km/s到+120 km/s的累积)

星际空间电离气体是银河系中最后一个尚未深究的主要组分。该团队还处理了GPPS巡天同步记录谱线数据中的氢原子复合线,得到了与氢原子同一天区银河系星际空间的电离气体的分布,揭示了由明亮恒星电离的高亮度区域和未知来源的弥漫气体,结构相当丰富,为银河系内气体的生态循环和恒星形成研究提供了不可或缺的难得数据集。美国国家射电天文台Dana S. Balser 研究员在同期新闻透视专栏评论,“这是迄今为止探测灵敏度最高的射电复合线巡天,因为具有足够高的空间分辨率,可以将弥漫的电离气体成分与HII区分辨开......对弥漫气体而言,FAST这样的大望远镜可以做最佳探测”。

银河系星际介质中,磁场弥漫于整个星系,极难测量和研究。该团队依靠FAST的灵敏度优势,新测量了134颗银晕暗弱脉冲星的偏振和法拉第效应,研究出银晕磁场强度约为2微高斯。利用新测量的银盘脉冲星的法拉第效应数据,还得到了银河更遥远区域内磁场方向反转的证据。没有FAST,很难开展如此大范围的星际磁场探测。

作为FAST对星际无线电连续谱辐射特征的探测试验,该团队利用FAST对5°× 7°天区进行了扫描成像。结果确认了两个大的暗弱无线电辐射结构(G203.1+6.6 和 G206.7+5.9)是超新星爆炸产生的壳层遗迹,其中一个距离太阳很近,仅有约1400光年。到目前为止,人类已知的超新星遗迹仅仅只有300多个。

专题主编上海交通大学景益鹏院士在编者按表示:“高灵敏度FAST观测揭示了银河系前所未有的细节。所发表的中性氢和电离氢数据库可以用于探索银河系星际气体的许多特征,为世界范围内的天文学家提供宝贵的数据资源”。

韩金林研究员说,“FAST作为世界顶级的大射电望远镜,观测时间极其宝贵。我们对银河系逐点巡测、搜寻脉冲星过程中,顺带收集了数据,得到了银河系气体的高清图像,没有额外使用宝贵的望远镜时间”。目前,他领衔的科研团队仍在努力巡测FAST可见的银河区域,目标是最终完成银河2900平方度区域巡测,未来结果可期。这个年轻团队平均年龄33岁,是国家天文台授旗的“王绶琯巡天突击队”,他们矢志发扬已故天文学家王绶琯院士勇于探索的科学精神,持观天利器、出重大成果。这次将高质量论文发表在祖国自己的刊物上。

本研究主要由国家自然科学基金委员会基础科学中心支持。

了解“天眼看银河”项目详细内容和相关数据,请登陆项目网站: http://zmtt.bao.ac.cn/MilkYWayFAST/

了解“天眼看银河”专题论文和国际专家评价,请登陆SCPMA网站: https://www.sciengine.com/SCPMA/issue/65/12。

专题论文相关链接:

1. 编者按:https://www.sciengine.com/SCPMA/doi/10.1007/s11433-022-2037-2

2. 银河系中性氢HI:https://www.sciengine.com/SCPMA/doi/10.1007/s11433-022-2040-8

3. 银河系电离气体:https://www.sciengine.com/SCPMA/doi/10.1007/s11433-022-2039-8

4. 银河系磁场:https://www.sciengine.com/SCPMA/doi/10.1007/s11433-022-2033-2

5. 新超新星遗迹:https://www.sciengine.com/SCPMA/doi/10.1007/s11433-022-2031-7

6. Dickey教授新闻透视:https://www.sciengine.com/SCPMA/doi/10.1007/s11433-022-2030-x

7. Balser研究员新闻透视:https://www.sciengine.com/SCPMA/doi/10.1007/s11433-022-2038-7

2022-12-10

-

国家天文台召开传达学习贯彻党的二十大精神大会

10月27日下午,国家天文台组织召开全台传达学习贯彻党的二十大精神大会。中国共产党第二十届中央委员会候补委员、中国科学院院士、国家天文台台长常进同志专题传达了党的二十大和二十届一中全会精神,传达了党中央和院党组关于学习宣传贯彻党的二十大精神的有关部署要求和工作安排,对全台上下深入学习宣传贯彻党的二十大精神工作作出全面部署。会议强调,习近平总书记亲切关心关怀中国天文科技事业发展,党的二十大为今后中国天文科技事业的发展指明了方向。为建设世界科技强国、全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出应有的创新贡献。

10月27日下午,国家天文台组织召开全台传达学习贯彻党的二十大精神大会。中国共产党第二十届中央委员会候补委员、中国科学院院士、国家天文台台长常进同志专题传达了党的二十大和二十届一中全会精神,传达了党中央和院党组关于学习宣传贯彻党的二十大精神的有关部署要求和工作安排,对全台上下深入学习宣传贯彻党的二十大精神工作作出全面部署。

会议由党委书记汪洪岩同志主持。全体台领导,部分老领导,党委委员、纪委委员,台务委员,各科研单元、管理支撑部门负责人,中层以上领导干部,工会委员会委员,团委、妇委会、研究生会负责人,各党总支、党支部书记,各分工会主席,台农工党、九三学社基层组织负责人和无党派人士代表等参加了会议。

常进介绍了党的二十大和二十届一中全会的基本情况,从深刻领会党的二十大的重大现实意义和深远历史意义、深入学习党的二十大精神的丰富内涵和核心要义、深入贯彻落实党的二十大关于科教兴国战略的重要部署、牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求等方面全面系统地传达了党的二十大精神,并就“以党的二十大精神为指引,全面推进中国天文科技事业实现新的跨越”进行了全面部署。纪委书记欧云同志传达了党的二十大关于十九届中央纪律检查委员会工作报告的决议和关于《中国共产党章程(修正案)》的决议精神。

会议指出,党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会,达到了统一思想、坚定信心、明确方向、鼓舞斗志的目的,是一次高举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会,在党和国家发展的历史进程中具有极其重大的意义,必将对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴,对夺取中国特色社会主义新胜利发挥十分重要的指导和保证作用,以习近平同志为核心的党中央必将团结带领全国各族人民开拓中国特色社会主义更为广阔的发展前景。

会议指出,党的二十大全面总结了过去五年工作和新时代十年伟大变革,高度评价了十九届中央委员会的工作,明确宣告了从现在起中国共产党的中心任务,对未来一个时期党和国家事业发展作出战略部署,向全党全军全国各族人民发出了号召,吹响了号角。新时代新征程上,我们要深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致;坚持加强党的全面领导,坚持中国特色社会主义道路,坚持以人民为中心的发展思想,坚持深化改革开放,坚持发扬斗争精神;持之以恒推进全面从严治党;牢记空谈误国、实干兴邦,坚定信心、同心同德,埋头苦干、奋勇前进,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

会议强调,党的二十大强调了教育、科技和人才三位一体,提出了很多重大思想观点、重大判断、重大举措,进一步彰显了以习近平同志为核心的党中央对于教育、科技、人才的高度重视,进一步凸显了党中央把握发展大势、立足当前、着眼长远的战略定力。我们要深刻把握党中央对科教兴国战略的重大部署,准确把握“教育、科技、人才”的辩证关系和发展逻辑,构建教育、科技、人才工作协同发展、相互促进的良性格局,站在全面推进中华民族伟大复兴全局的高度来谋划推动我们的工作。

会议要求,全台上下要不断提高政治站位,把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期最重要的政治任务,迅速掀起传达学习宣传贯彻落实的热潮,把学习宣传贯彻工作与重温对标习近平总书记对中国天文科技事业的系列重要指示批示精神相结合,将习近平总书记的重要指示批示精神、党的二十大精神,转化为勇攀天文研究新高峰的不懈动力和鲜明旗帜。要主动肩负起国家战略科技力量新的使命和重任,主动把中国天文科技事业发展融入到党和国家发展历史进程中去,履行好中国天文科技创新事业“领头羊”的重要职责,下好全国天文一盘棋,做好全国实验室重组工作,以国家战略需求为导向,在天文学基础前沿研究、关键核心技术攻关、重大科技基础设施建设运行、空间科学探测与应用等领域集聚攻关,不断取得新的、更多、更大的成果,为加快实现高水平科技自立自强做出应有的贡献。要心系国家事、胸怀科学梦,整合我国天文领域优势研究力量,凝聚国内外最优秀人才,打造高层次天文人才聚集高地。要强化党建引领、服务科技创新,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,大力弘扬南仁东先进事迹和老一辈科学家精神,加强协同创新和对外开放,把“持续产出世界领先水平的重大原创成果”作为一项重大的政治任务抓紧、抓实、抓好。

会议强调,习近平总书记亲切关心关怀中国天文科技事业发展,党的二十大为今后中国天文科技事业的发展指明了方向。会议号召,蓝图已经绘就,号角已经吹响,我们要以时不我待的紧迫感、责任感和使命感,把学习贯彻党的二十大精神转化为推进各项工作的强大动力,踔励奋发、勇毅前行,不断实现新发展、新跨越,为建设世界科技强国、全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出应有的创新贡献。

2022-10-28

-

中国天眼FAST发现宇宙中最大原子气体结构

近日,中国科学院国家天文台徐聪研究员领导的国际团队,利用中国天眼FAST对著名致密星系群“斯蒂芬五重星系”及周围天区的氢原子气体进行了成像观测,发现了1个尺度大约为2百万光年的巨大原子气体系统,比我们所在的银河系大20倍。宇宙中所有天体的起源都离不开原子气体,例如星系主要的演化过程就是不断从宇宙空间吸收原子气体然后将其转化为恒星的过程。中国天眼FAST是当今世界上口径最大、灵敏度最高的单口径射电望远镜,能够探测到远离星系中心的极其稀薄的弥散原子气体所发出的暗弱辐射,为研究宇宙中天体的起源打开了一个崭新的窗口。

近日,中国科学院国家天文台徐聪研究员领导的国际团队,利用中国天眼FAST对著名致密星系群“斯蒂芬五重星系”及周围天区的氢原子气体进行了成像观测,发现了1个尺度大约为2百万光年的巨大原子气体系统,比我们所在的银河系大20 倍。这是迄今为止在宇宙中探测到的最大的原子气体系统,得益于FAST超高灵敏度带来的前所未有的极端暗弱天体探测能力。该成果于北京时间2022年10月19日在国际学术期刊《自然》杂志发表。

观测宇宙中的气体是天体物理中一个非常重要的研究课题。宇宙中所有天体的起源都离不开原子气体,例如星系主要的演化过程就是不断从宇宙空间吸收原子气体然后将其转化为恒星的过程。射电天文波段能够对宇宙中的原子气体进行直接观测。中国天眼FAST是当今世界上口径最大、灵敏度最高的单口径射电望远镜,能够探测到远离星系中心的极其稀薄的弥散原子气体所发出的暗弱辐射,为研究宇宙中天体的起源打开了一个崭新的窗口。

FAST这项最新发现揭示了在远离该星系群中心的外围空间存在大尺度的低密度原子气体结构。这些气体结构的形成很可能与 “斯蒂芬五重星系”早期形成时,星系间相互作用的历史有关,已经存在了大约十亿年。这项发现对研究星系及其气体在宇宙中的演化提出了挑战,因为现有理论很难解释为什么在如此漫长的时间里,这些稀薄的原子气体仍没有被宇宙空间中的紫外背景辐射电离。FAST的这项观测成果预示着宇宙中可能存在更多这样大尺度的低密度原子气体结构。

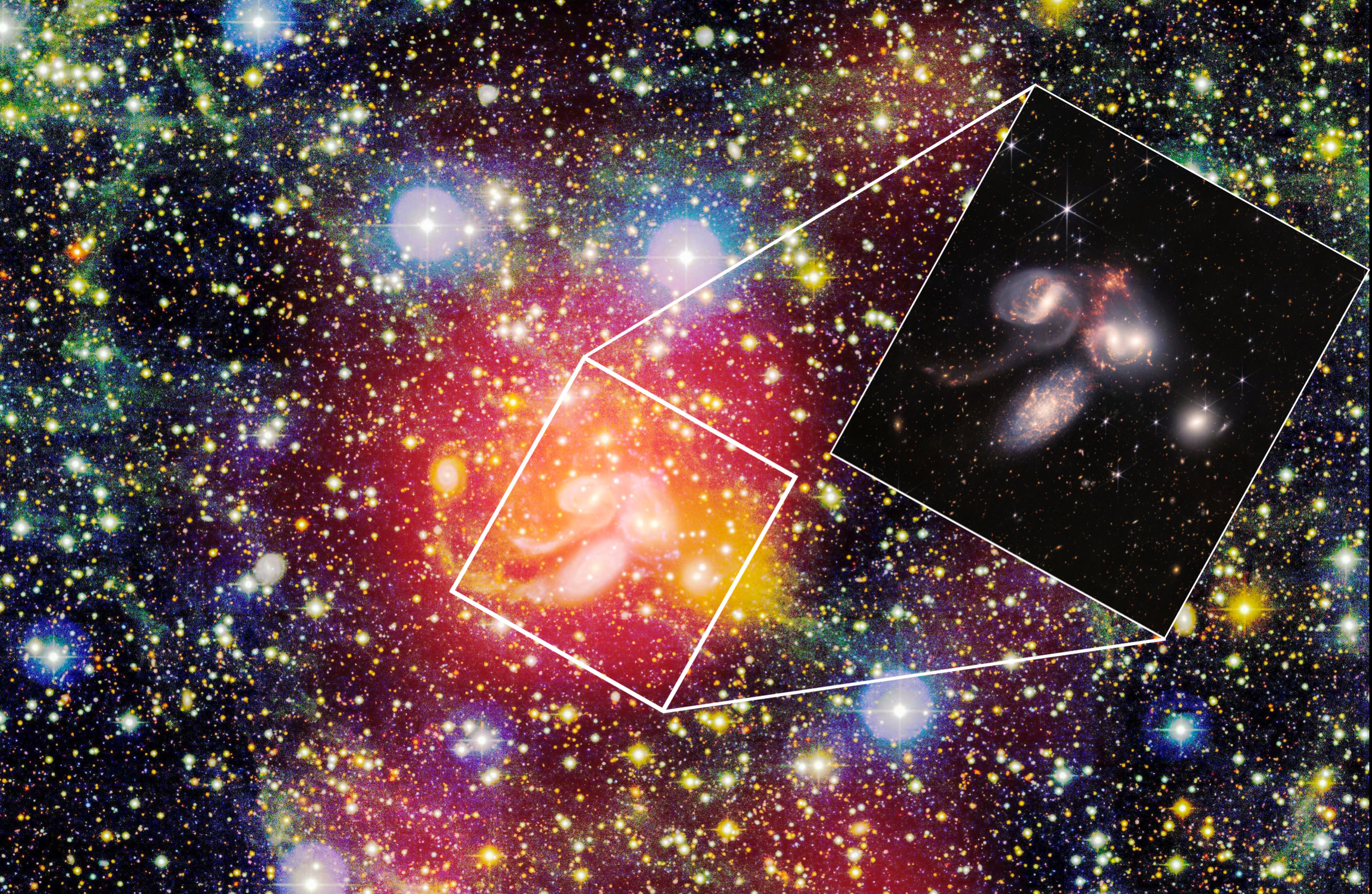

FAST探测到的在著名致密星系群“斯蒂芬五重星系”周围天区中的原子气体分布(用红色光晕显示;光晕越薄表示气体柱密度越低)。自从1877年被法国天文学家斯蒂芬发现后到现在,“斯蒂芬五重星系”是最受关注的星系群,也成为韦布空间望远镜第一批观测并首次向公众展示的五个目标之一。图中背景为用光学望远镜得到的彩色光学图像。斯蒂芬五重星系位于图像中间。嵌入图是韦布空间望远镜最近发布的红外波段彩图:蓝光和白光代表在近红外波段的恒星辐射,橙色光和红光代表在中红外波段的气体和尘埃辐射(图片来源:NASA、ESA、CSA、STScI)。

2022-10-20

-

国家天文台利用嫦娥五号返回样品纠正月球晚期玄武岩的遥感光谱解译

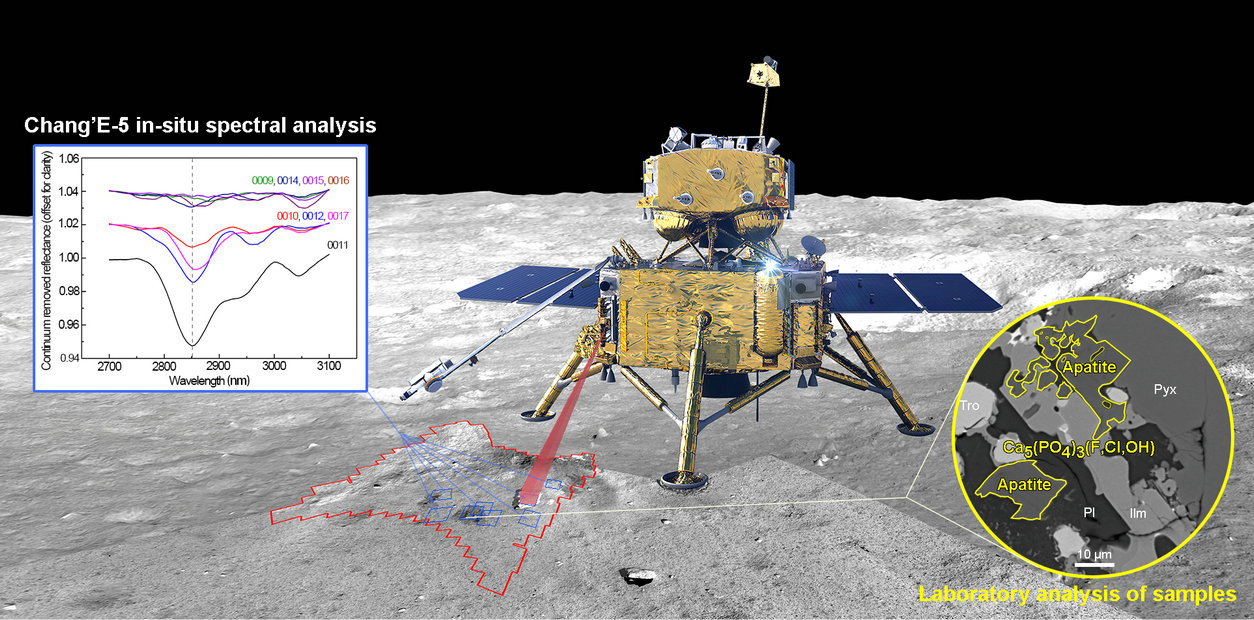

以往地基望远镜和月球轨道器遥感光谱数据的分析,普遍认为月球正面西部晚期月海玄武岩覆盖的区域富含橄榄石,这是约束月球晚期玄武岩成因的重要因素。嫦娥五号成功着落于月球风暴洋东北部的玄武岩平原,返回样品的研究显示其玄武岩的年龄仅为20亿年,是月球上最年轻的玄武岩地层。嫦娥五号任务采集的月壤样品,作为从月球晚期玄武岩区域返回的唯一地面真值,为我们研究月球晚期火山活动提供了宝贵的机会。Communications ,受国家科技重大专项探月工程三期和中国科学院重点部署项目“嫦娥五号月球样品的综合性研究”项目共同资助。

根据以往地基望远镜和月球轨道器遥感光谱数据的分析,普遍认为月球正面西部晚期月海玄武岩覆盖的区域富含橄榄石,这是约束月球晚期玄武岩成因的重要因素。然而该推论是否正确,由于缺乏实际样品的分析而无法证实。嫦娥五号成功着落于月球风暴洋东北部的玄武岩平原,返回样品的研究显示其玄武岩的年龄仅为20亿年,是月球上最年轻的玄武岩地层。嫦娥五号任务采集的月壤样品,作为从月球晚期玄武岩区域返回的唯一地面真值,为我们研究月球晚期火山活动提供了宝贵的机会。

北京时间2022年10月10 日,国际科学期刊《自然 · 通讯》(Nature Communications)在线发布我国嫦娥五号样品的一项研究成果。中国科学院国家天文台李春来、刘建军研究员领导的团队,结合嫦娥五号月球样品的实验室分析结果和遥感探测数据,解答了过去对月球晚期玄武岩遥感光谱解译的疑惑,纠正了月球晚期玄武岩独特遥感光谱特征的物质成分解译结果。

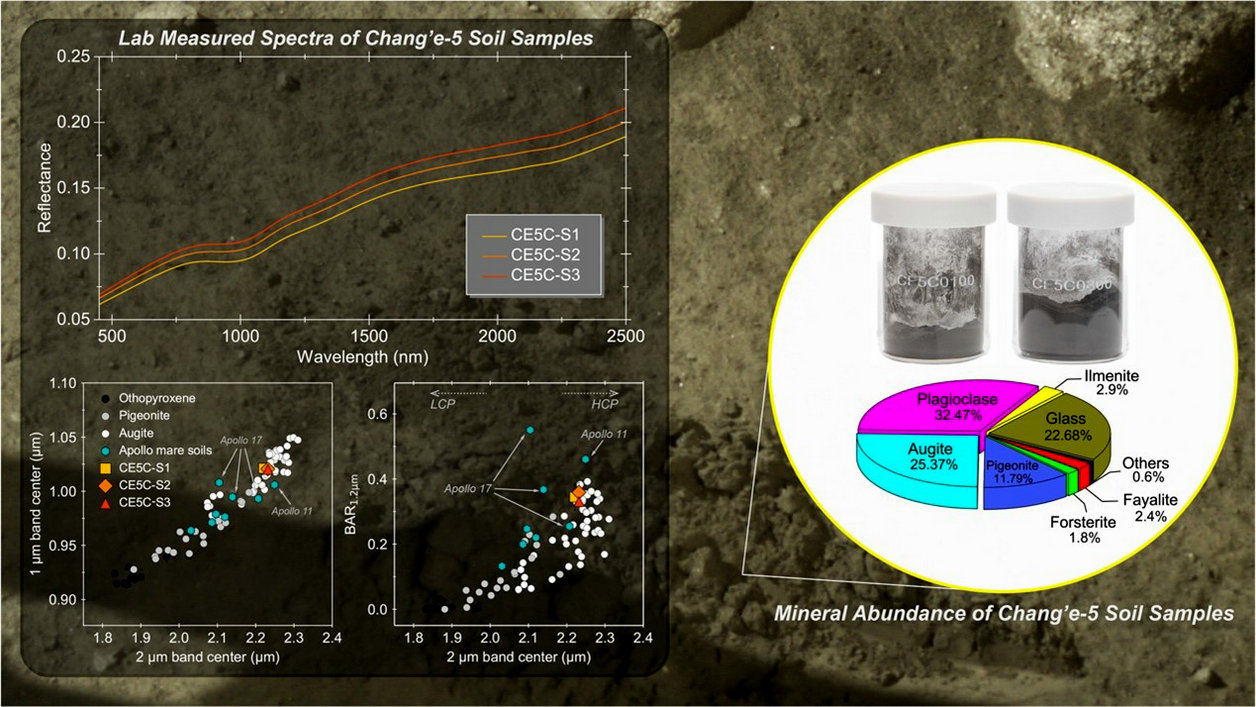

研究团队通过对返回月壤样品开展实验室光谱和X射线衍射分析,与以往获取的月球样品进行对比,并结合电子探针分析的数据结果,证明嫦娥五号月壤的光谱特征主要是由其富含的富铁高钙辉石引起,而非富含橄榄石所致。由于国外历次月海采样任务鲜有以富铁高钙辉石为主的月壤样品,加之富铁高钙辉石晶体结构的特点在光谱特征上与月球上常见的橄榄石光谱相近,导致了月球晚期玄武岩的遥感光谱被错误地解译为富含橄榄石。为了解决富铁钙辉石与富橄榄石月壤光谱的易混性,研究团队基于大量地面实测的橄榄石和辉石混合物光谱数据,提出了一种新的基于光谱参数判别月壤中橄榄石含量的遥感光谱反演方法,能够有效地解决月表富橄榄石区域和富铁钙辉石区域的区分和圈定问题,为利用遥感光谱数据探测月表主要矿物成分和分布提供了新的方法。

研究团队的进一步分析结果显示,月表其他被认为是晚期玄武岩覆盖的区域与嫦娥五号着陆区有着相似的光谱学和地球化学特征(如铁、钛含量),这说明它们可能具有与嫦娥五号样品相似的岩石矿物学组成,都应是以富铁的高钙辉石为主,而非过去遥感光谱推测的橄榄石为主。结合月球晚期玄武岩的分布范围、持续时间及覆盖厚度的特点,晚期玄武岩的热源在强度上较弱,但可能在很大范围内长期稳定和活跃,形成该热源的机制可能包括月球表面厚风化层(megaregolith)的覆盖和地球与月球之间的潮汐作用。本研究对回答关于月球晚期玄武岩物质组成的问题,深化对月球热演化历史,特别是月球晚期火山活动特点的认识具有重要意义。

研究成果发表于国际学术期刊Nature Communications,受国家科技重大专项探月工程三期和中国科学院重点部署项目“嫦娥五号月球样品的综合性研究”项目共同资助。

利用嫦娥五号返回样品纠正月球晚期玄武岩的遥感光谱解译

2022-10-14

-

全日面矢量磁像仪搭乘“夸父一号”发射升空

2022年10月9日7时43分,在酒泉卫星发射中心长征二号丁型运载火箭将先进天基太阳天文台( ASO-S ) — “夸父一号”发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。先进天基太阳天文台以“一磁两暴”为科学目标,将利用太阳活动第25周峰年的契机,对太阳上两类最剧烈的爆发现象— —太阳耀斑和日冕物质抛射,以及全日面矢量磁场开展同时观测,研究“一磁”即太阳磁场, “两暴”即耀斑和日冕物质抛射的形成、相互作用及彼此关联。在突破关键技术的同时,参研各方在北京、长春、南京、西安、上海等地协同作战,克服了疫情等带来的重重困难,终于成功将其护送升空,开启了新的征程。

2022年10月9日7时43分,在酒泉卫星发射中心长征二号丁型运载火箭将先进天基太阳天文台(ASO-S)—“夸父一号”发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。

“夸父一号”成功发射

先进天基太阳天文台(Advanced Space-based Solar Observatory,简称ASO-S),是由中国太阳物理学家自主提出的综合性太阳探测专用卫星,是中国科学院空间科学先导专项继“悟空”“墨子号”“慧眼”“实践十号”“太极一号”“怀柔一号”之后,研制发射的又一颗空间科学卫星,实现了我国天基太阳探测卫星跨越式突破。

“夸父一号”效果图

先进天基太阳天文台以“一磁两暴”为科学目标,将利用太阳活动第25周峰年的契机,对太阳上两类最剧烈的爆发现象——太阳耀斑和日冕物质抛射,以及全日面矢量磁场开展同时观测,研究“一磁”即太阳磁场,“两暴”即耀斑和日冕物质抛射的形成、相互作用及彼此关联,为影响人类航天、通讯、导航等高科技活动的空间灾害性天气预报提供支持。

由国家天文台作为总体单位,联合南京天文光学技术研究所和西安光学精密研究所研制的全日面矢量磁像仪(FMG)是ASO-S三台有效载荷之一,将以高时间分辨率、高空间分辨率和高灵敏度开展全日面矢量测量,通过连续稳定的观测,研究太阳磁场的发生、发展、相互作用以及作用的后果,从而深入理解耀斑和CME过程中的能量积累、触发、释放和传输机制,为空间天气事件预报提供观测基础。

FMG载荷由光学箱、电控箱、热控系统三部分组成,按功能则分为成像光学系统、偏振光学系统及数据采集处理系统,可实现全日面矢量磁场的持续观测,与国际同类载荷相比具有更高的磁场灵敏度和时间分辨率。为了实现高灵敏度的观测指标,FMG采用了一系列先进技术,例如在太阳磁像仪中首次采用大面阵、高帧频CMOS探测器(国产),并实现了海量星上数据实时处理;突破了卡脖子问题,自主研发了基于液晶调制的偏振分析器,是国际上第二家掌握该项技术的团队(第一个为2020年发射的欧洲Solar Orbiter卫星);国内首次实现双折射滤光器自动波带稳定技术。此外,还突破了“双折射滤光器油浸动密封及气泡消除”、“入射窗空间环境适应性”、“高精度稳像”等关键技术。

先进天基太阳天文台卫星2014年开始背景型号研究,2017年7月开始工程研制。FMG载荷2019年3月完成了方案设计阶段工作,2021年4月完成了初样设计阶段工作,2022年4月完成了正样产品交付。在突破关键技术的同时,参研各方在北京、长春、南京、西安、上海等地协同作战,克服了疫情等带来的重重困难,终于成功将其护送升空,开启了新的征程。

全日面矢量磁像仪(FMG)

工作人员疫情之下冒着风雪转运产品

2022-10-09

-

中国天眼揭示快速射电暴密近环境的动态演化

快速射电暴( fast radio burst , FRB )是宇宙中偶发的射电爆发事件。中国天眼FAST快速射电暴优先和重大项目科学研究团队利用中国科学院国家天文台运行的FAST ,开展了对FRB 20201124A的深度观测,获得了迄今为止最大的快速射电暴偏振观测样本,首次探测到了距离快速射电暴中心仅1个天文单位(即太阳到地球的距离)的周边环境的磁场变化。? FRB 20201124A中探测到的线/圆偏振度和偏振位置角的振荡现象?团队通过Keck望远镜对FRB20201124A的宿主星系进行的光谱和高分辨率成像观测.

快速射电暴(fast radio burst,FRB)是宇宙中偶发的射电爆发事件。在几毫秒时间内,它们所释放的射电波段的能量,相当于全世界当前总发电量累计几百亿年的总和,但目前快速射电暴的物理起源仍然不清楚,其中心机制尚属未知。中国天眼FAST快速射电暴优先和重大项目科学研究团队利用中国科学院国家天文台运行的FAST,开展了对FRB 20201124A的深度观测,获得了迄今为止最大的快速射电暴偏振观测样本,首次探测到了距离快速射电暴中心仅1个天文单位(即太阳到地球的距离)的周边环境的磁场变化,对确定快速射电暴中心引擎机制迈出关键一步。该成果于北京时间9月21日在国际学术期刊《自然》上发表。

快速射电暴于2007年首次被报道发现,迄今已经发现了几百个。早先探测到的FRB主要来自银河系外,2020年探测到来自银河系磁星(一类磁场极强的中子星)的快速射电暴,表明有一些快速射电暴可以起源于磁星,但是那些宇宙学起源的快速射电暴,尤其是那些能够重复爆发的快速射电暴的起源依然未知。此外,FRB虽然有大量射电波段的观测资料,但长期以来仍缺乏对其核心区物理参数的直接观测资料。

此次研究团队使用FAST对位于银河系外的FRB20201124A进行了长期监测,在54天共计82小时观测中测到了来自这个快速射电暴的1863个爆发脉冲信号,它的高事件率使其成为最活跃的几个重复暴之一。基于这一迄今为止最大的快速射电暴偏振观测样本,该研究团队取得了若干重要发现,均属于国际首次。该团队“拍摄”到了FRB法拉第旋转量(这可以帮助测量环境中的磁场强度)动态演化的“电影”,首次发现了法拉第旋转量的奇异演化行为,即在前36天里法拉第旋转出现了无规律的短时标演化,而在随后的18天里几乎不变;首次发现了FRB的猝灭现象,即FRB 20201124A从保持高事件率态到在72小时内突然熄灭;首次在FRB中探测到了与之前所有FRB都显著不同的高圆偏振度脉冲,其最高值达到了75%;首次发现频率依赖的偏振振荡现象。这些现象都说明了在这个FRB周围1个天文单位的环境是非常复杂并且在动态演化着的。通过偏振振荡现象,该团队对这个FRB周围1个天文单位的环境的磁场给出直接限制,达到了高斯量级以上。通过国际合作,该团队使用美国10米凯克光学望远镜(Keck)对这个FRB的宿主星系进行了深度观测,发现其宿主星系是约银河系尺度大小、富金属的棒旋星系,并且发现这个FRB所在区域恒星密度较低,处于旋臂之间,距离星系中心中等距离,表明该FRB并非起源于大质量恒星极端爆炸导致的超亮超新星或伽马射线暴后形成的年轻磁星。

目前,中国天眼FAST快速射电暴优先和重大项目科研团队近百人在紧密合作,期待找到决定快速射电暴核心物理过程和能源机制的直接观测证据,引导国际多波段联合观测,早日揭示快速射电暴的物理起源。

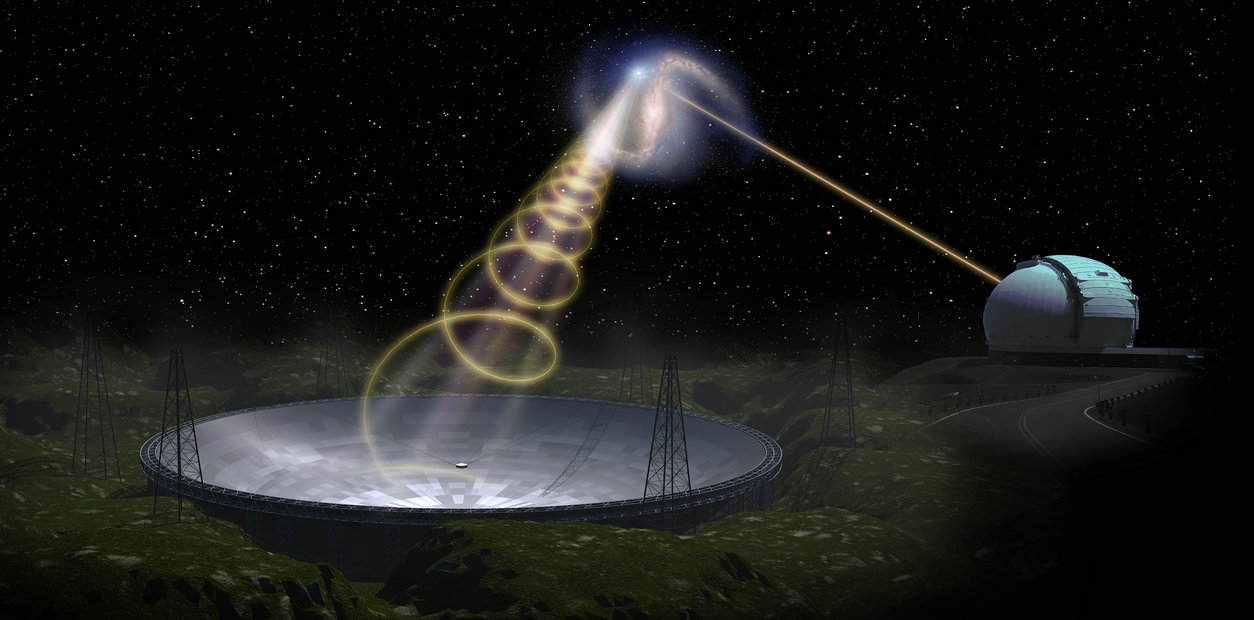

快速射电暴和宿主星系艺术想象图。世界最大单口径射电望远镜中国天眼(左下)和空间分辨率最高的单口径光学望远镜凯克望远镜(右上)承担本研究观测。绘图: 喻京川、傅海

法拉第旋转量的短时标演化。阴影区有FAST观测,但是没有探测到FRB爆发,说明FRB是突然熄灭的。

FRB 20201124A中探测到的线/圆偏振度和偏振位置角的振荡现象

团队通过Keck望远镜对FRB20201124A的宿主星系进行的光谱和高分辨率成像观测

2022-09-22

-

中国科学家获得国际上首批宇宙大视场X射线聚焦成像天图

2022年8月27日,在太原举行的第二届中国空间科学大会上,来自中国科学院国家天文台的研究人员发布了EP-WXT探路者的首批在轨实测结果。该设备是爱因斯坦探针( EP )卫星宽视场X射线望远镜( WXT )的一个实验模块,于北京时间2022年7月27日搭载由中科院微小卫星创新研究院抓总研制的空间新技术试验卫星( SATech-01 )发射升空。EP卫星是由中科院主导的卫星,欧洲空间局和德国马普地外物理研究所参与合作,计划于2023年底发射。结果显示,单次观测就能够同时探测到多个方向上的X射线源,包含了恒星级质量黑洞和中子星。图6 :对遥远的类星体3C 382 (红移0.056 ,距离8.14亿光年)的探测,表明仪器具有对较暗弱X射线源的探测能力。

2022年8月27日,在太原举行的第二届中国空间科学大会上,来自中国科学院国家天文台的研究人员发布了EP-WXT探路者的首批在轨实测结果。该设备是爱因斯坦探针(EP)卫星宽视场X射线望远镜(WXT)的一个实验模块,于北京时间2022年7月27日搭载由中科院微小卫星创新研究院抓总研制的空间新技术试验卫星(SATech-01)发射升空。该项实验旨在开展一系列在轨测试和观测实验,为未来EP卫星尽早开展科学运行奠定基础。EP卫星是由中科院主导的卫星,欧洲空间局和德国马普地外物理研究所参与合作,计划于2023 年底发射。

该仪器采用了先进的微孔龙虾眼X射线聚焦成像技术,观测视场可达340平方度(18.6度x18.6度),是国际上首个宽视场X射线聚焦成像望远镜。相比国际上其它X射线聚焦成像望远镜,其视场大小提高了100倍左右。截至目前,仪器已开展了为期4天的在轨测试观测,成功获得了一批天体的真实X射线实测图像和能谱。这是国际上首次获得并公开发布的宽视场X射线聚焦成像天图。仪器的关键器件包括36片微孔龙虾眼镜片组成的X射线聚焦镜组件和4片大阵列CMOS传感器组成的焦面探测器,均为我国自主研发。这也是首次将CMOS传感器应用于空间X射线天文探测。EP卫星将搭载12个相同的WXT望远镜模块,总视场可达3600多平方度。

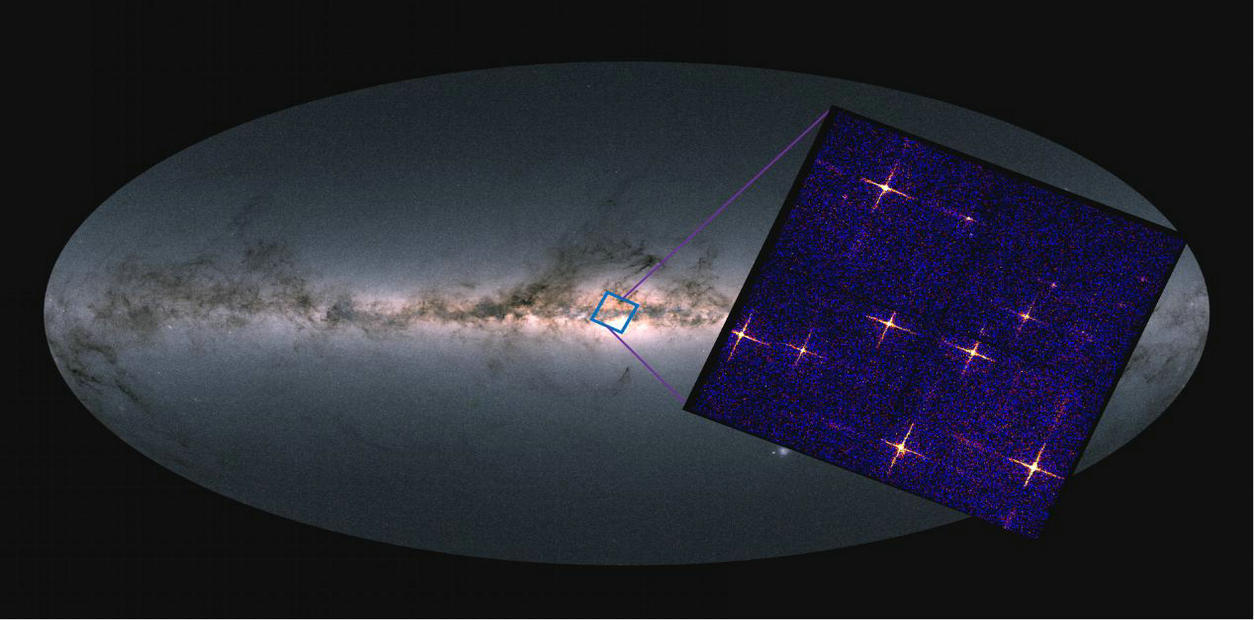

科学家利用该仪器首先观测了银河系中心天区(图1)。结果显示,单次观测就能够同时探测到多个方向上的X射线源,包含了恒星级质量黑洞和中子星。观测也捕捉到一个X射线辐射增亮数倍的中子星X射线双星(图2左)。同时,从数据中还能获得这些天体X射线辐射强度随时间变化的信息,以及天体的X射线能谱。观测结果与仿真结果(图2右)相比高度一致。该仪器也观测了银河系的近邻星系——大麦哲伦云(图3),单次观测即可覆盖整个星系,同时探测到包含黑洞和中子星的多个X射线源。通过未来更多的观测,宽视场望远镜将能高效地监测天体的X射线光变,预期将发现新的暂现源。图4展示了对著名的天鹅座超新星遗迹的成像结果,表明了龙虾眼望远镜对弥散源的成像能力。对超新星遗迹Cas A的观测,则充分展示了CMOS探测器优秀的X射线能谱分辨率(图5)。仪器还探测到距离8.14亿光年的遥远类星体的X射线,证明其对较暗弱的X射线源的探测能力(图6)。

初步测试结果表明,仪器功能正常,为满足EP宽视场望远镜的科学需求奠定了坚实的基础。EP卫星首席科学家、中科院国家天文台袁为民博士表示,“这些结果十分激动人心,表明我们的仪器能够获得预期科学数据,为此我们付出了十多年的努力。我对未EP的科学能力充满信心“。国际上该领域著名专家,英国莱斯特大学P.O’Brien教授和R.Willingale教授表示:“EP探路者的首光结果令人印象深刻。这是第一个宽视场X射线聚焦望远镜,创造了一个新记录。几十年来,我们一直在期待一个真正的宽视场软X射线望远镜,EP-WXT探路者的成功运行令人振奋。这项技术将对X射线天空的监测带来变革性的推动,这项试验也表明了EP卫星巨大的科学潜力。”

该仪器由中科院国家天文台和中科院上海技术物理研究所联合研制,国家天文台X射线成像实验室于2011年开始研发龙虾眼X射线成像技术,与北方夜视技术股份有限公司开展密切合作,联合研发核心微孔光学器件,器件由北方夜视提供。中科院国家空间科学中心和中科院电工研究所也参与仪器的研制。SATech-01是中科院空间新技术试验卫星系列的首发星,由中科院立项。EP卫星由中科院空间科学(二期)战略性先导专项支持,中科院国家空间科学中心是空间科学(二期)先导专项总体单位,卫星由中科院微小卫星创新研究院抓总研制。

图1:宽视场X射线望远镜模块对银河系中心天区单次观测获得的X射线图像(视场18.6度x18.6度)。背景为Gaia的光学全天图像(银河系Gaia图片来自https://www.sci.news/astronomy/gaia-second-release-05950.html)。

图2:对银河系中心天区单次观测获得的X射线图像(左图)和仿真图像(右图),左右图的观测时长同为800秒,视场18.6度x18.6度。(左图中红色标记的是捕捉到的一个变亮的中子星X射线双星)。

图3:左图:近邻星系大麦哲伦云的DSS光学图像(https://archive.eso.org/dss/dss);右图:宽视场X射线望远镜对大麦哲伦云进行700秒观测后得到的X射线图像(1个CMOS视场,9.3度x9.3度)。

图4:观测到的天鹅座环状星云(角直径2.5 度)的X射线伪彩色图像(颜色代表光子的能量,红色 0.3-0.6keV; 绿色 0.6-0.8 keV;蓝色 0.8-2.0keV),观测时长为600秒。

图5:观测到的超新星遗迹Cas A的X射线能谱,观测时长为1100秒。分析表明能谱分辨率为150eV。

图6:对遥远的类星体 3C 382(红移0.056,距离8.14亿光年)的探测,表明仪器具有对较暗弱X射线源的探测能力。

2022-08-27

-

![]()

国家天文台举办庆祝建党101周年大会暨专题党课报告会

7月1日上午,国家天文台隆重举行庆祝建党101周年大会暨专题党课报告会。国家天文台台长、中国科学院院士常进以《加快推进高水平天文科技自立自强,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开》为题讲专题辅导党课。大会由台党委书记汪洪岩主持。台领导班子成员,老领导,院士,党委委员、纪委委员, “光荣在党50年”党员代表,中层党员领导干部,党总支、党支部书记,新党员代表,群众组织负责人,民主党派和无党派人士代表,入党积极分子代表等在主会场参加了会议。台属各党支部组织全台广大党员、离退休干部、学生在线参加了大会。

7月1日上午,国家天文台隆重举行庆祝建党101周年大会暨专题党课报告会。国家天文台台长、中国科学院院士常进以《加快推进高水平天文科技自立自强,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开》为题讲专题辅导党课。大会由台党委书记汪洪岩主持;台领导班子成员,老领导,院士,党委委员、纪委委员,“光荣在党50年”党员代表,中层党员领导干部,党总支、党支部书记,新党员代表,群众组织负责人,民主党派和无党派人士代表,入党积极分子代表等在主会场参加了会议,台属各党支部组织全台广大党员、离退休干部、学生在线参加了大会。

会上,新党员进行了入党宣誓,全体党员在新党员领誓下重温了入党誓词。台长常进院士为老党员代表颁发了“光荣在党50年”纪念章,新党员代表向老党员敬献了鲜花。大会还举办了“以老科学家命名科技攻关突击队”授旗仪式,台长常进院士、原台长严俊研究员分别为“南仁东射电天文技术突击队”和“王绶琯巡天突击队”授旗,两个突击队负责人和党组织负责人共同接受授旗。

常进强调,习近平总书记始终高度重视科技创新工作和中国天文科技事业发展,深刻阐述了高水平科技自立自强的重要意义和内涵,多次对天文学及其重大意义作出重要论述,多次对中国天眼建设运行作出重要指示批示;党中央、国务院围绕科技创新发展出台了一系列重要的规划和文件。我们必须深刻认识这些重要指示批示精神的重要意义和丰富内涵,学习领会这些规划文件的重要内容,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,把握正确的政治方向,不断增强贯彻落实党中央重大决策部署的自觉,努力在科技自立自强上取得更大进展。

常进指出,世界百年未有之大变局加速演进,科研范式正发生深刻变革,各国都 寻求“科技突围”;天文学正处于高速发展并孕育重大突破的黄金时期,其创新水平也已成为世界各国实力体现的重要标志;天文学研究工作已进入举国体制、国家主导的体系化、建制化阶段。我们必须深刻把握世界科技发展态势,抢抓机遇,全面分析研判天文学科特点、国际发展态势、我国机遇窗口期,合理规划长远科研布局;要全院天文一盘棋,整体设计天文领域国重体系建设;要充分发挥优势和主动性 ,积极建议和争取承担国家重大科技任务;要坚持有所为有所不为,建设运行好大科学装置;要认真落实“基础研究十条”,确保政策举措落实落地;要推进人才政策调整,加快引进培养高水平科技人才。常进结合老一辈天文学家张钰哲、王绶琯、程茂兰、叶叔华和南仁东、艾国祥的故事,深刻诠释了科学家精神的内涵,要求全台广大科技工作者要大力弘扬科学家精神,营造良好科研生态。

常进号召中国天文科技界、全台上下要坚决响应习近平总书记的重要指示批示精神和党中央的决策部署,把握住科技发展的态势,大力弘扬科学家精神,主动肩负起新的使命和重任,主动融入到强化国家战略科技力量 、实现科技自立自强的伟大事业中去,为我国加快实现高水平天文科技自立自强作出应有的贡献,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

汪洪岩在主持大会和专题党课报告时,全面传达了习近平总书记6月28日在武汉考察时对科技自立自强和科技创新工作的重要指示精神,全面传达了中科院党组书记、院长侯建国中国科学院人才工作会议、全国重点实验室重组工作会议和全院庆祝建党101周年大会上的重要讲话精神。他指出,全台广大党员干部要坚守初心和理想,牢记责任和使命,激发动力和斗志,进一步解放思想、勇于创新、真抓实干,以最坚定、最自觉、最实际的行动迎接党的二十大胜利召开。

会上,中国人民解放军军乐团原团长、国家一级指挥于海先生受邀以《我们的国歌》为题作了爱国主义报告,生动讲述了中外国歌的历史和典故、《义勇军进行曲》创作历程和背后故事,阐明了国歌所具有的崇高地位,展现了国歌作为国家声音的标志、民族精神的体现、国家文化的结晶和公民爱国主义载体的重要意义;从专业角度分析了词曲特点、国歌魅力,重申了国歌教育的重要意义,彰显了博大深厚的文化自信。最后,在于海先生的亲自指挥,与会人员全体起立,饱含真情,共同高唱《中华人民共和国国歌》。

大会开始前还在线播放了国家天文台庆祝建党101周年文艺节目汇演视频,选取了党的十九大以来国家天文台广大党员群众、科技工作者创作的文艺节目,全面展现了国家天文台在党的坚强领导下取得的成绩,讴歌了广大天文科技工作者爱国创新、协同奉献的风采。

全体党员重温入党誓词

常进台长为老党员颁发“光荣在党50年”纪念章

新党员为老党员献花

常进台长做党课报告

常进台长为南仁东射电天文技术突击队授旗

严俊研究员为王绶琯巡天突击队授旗

于海先生做《我们的国歌》报告

大会现场

2022-07-04

-

国家天文台举办2022年毕业典礼暨学位授予仪式

6月23日,中国科学院国家天文台在B座广场举行2022年毕业典礼暨学位授予仪式,共同见证75位毕业生的高光时刻。10点整,在庄严的国歌声中典礼正式开始,欧阳自远院士、陈建生院士、汪景琇院士、武向平院士,以及国家天文台台长常进院士、党委书记汪洪岩与49名毕业生代表, 25位导师代表。?国家天文台党委书记汪洪岩为优秀毕业生代表牛泽茜、赵雪杉、曹烨颁奖,国家天文台学位评定委员会主席武向平院士宣读了中国科学院大学学位授予决定。

6月23日,中国科学院国家天文台在B座广场举行2022年毕业典礼暨学位授予仪式,共同见证75位毕业生的高光时刻。疫情防控之下,口罩遮挡不住大家的欢心笑容,炎炎烈日正如导师们对学生的炽热期盼。10点整,在庄严的国歌声中典礼正式开始,欧阳自远院士、陈建生院士、汪景琇院士、武向平院士,以及国家天文台台长常进院士、党委书记汪洪岩与49名毕业生代表,25位导师代表,及来自北京大学、清华大学、北京师范大学、中科院高能物理研究所等兄弟单位的特邀嘉宾、毕业生家属们共同见证这一庄严时刻。

刘继峰副台长主持毕业典礼

常进台长毕业生寄语

国家天文台副台长、学位评定委员会副主席刘继峰研究员主持典礼,奏唱国歌后,常进台长向顺利完成学业的同学们表示热烈祝贺,向培养和陪伴成长的老师们、亲友们表示诚挚敬意!常进台长对毕业生提出三点期望:希望同学们在未来成为一名身心健康、心地善良、事业有成的人。这是一份希望也是一份祝愿。“险夷不变应尝胆,道义争担敢息肩。”希望同学们纵横四海,以丰硕的成果回馈社会。

博士毕业生代表赵雪杉发言

硕士生代表金高翔发言

随后赵雪杉、金高翔分别作为博士毕业生和硕士毕业生代表发言。他们讲述了在国台数载的成长与收获,表达了对国台与导师诚挚的感谢,表示:“我们是追星星的人,头顶的这片美丽星空蕴含着无数奥秘。从改进望远镜到数据处理,从氢原子到黑洞,从太阳系内到银河系外,我们可以自豪地说,自己为揭开宇宙的神秘面纱而努力过。”

优秀校友代表仲佳勇老师发言

导师代表罗阿理老师发言

北京师范大学仲佳勇老师作为优秀校友代表也给师弟师妹们分享了自己的体会。他建议大家一要抓住机遇,勇于创新;二要树立理想目标,坚守自我;三要学会感恩。LAMOST运行和发展中心罗阿理研究员作为导师代表致辞,也给同学们提了三点建议:人生目标要远大、眼界要宽广;要立足当下,精益求精地完成每项工作;学会换位思考、勇于担责。并代表国台欢迎毕业生们常回家看看。

国家天文台党委书记汪洪岩为优秀毕业生代表牛泽茜、赵雪杉、曹烨颁奖,国家天文台学位评定委员会主席武向平院士宣读了中国科学院大学学位授予决定。

汪洪岩书记为优秀毕业生代表颁发证书

武向平院士宣读中国科学院大学学位授予决定

接下来典礼进入学位授予仪式阶段,导师们在主席台上依次为49位本硕博毕业生代表颁发学位证书、扶正流苏。同学们在台上与导师合影的那一刻,家长眼中闪着莹莹泪光、台下导师心中也充满了感慨与不舍。

最后由在学研究生们带来的一首“一起向未来”将会场气氛点燃,冲淡了离情别绪,燃起了满怀斗志!大咖云集的嘉宾席、细节满满的照片纪念墙、随处布置的拍照打卡牌、精心组织的典礼日程,为毕业生们留下了深刻而难忘的记忆,正如刘继峰副台长所希望的那样:愿毕业生们能够脚踏实地、圆梦青春,继续站在时代的前端,放眼世界与未来,肩负起振兴国家的使命;潜心治研、厚积薄发、至诚报国,若干年后回首,能有更加精彩万分的人生故事!

2022-06-27

-

嫦娥五号新成果揭示着陆区月表水的分布特征

北京时间2022年6月15日,国际科学期刊《自然?通讯》( Nature Communications )在线发布我国嫦娥五号的一项重要研究成果。在国际上首次联合月球样品的实验室分析结果和月表就位探测的光谱数据,检验了月球样品中水的有无、形式和多少,回答了嫦娥五号着陆区水的分布特征和来源问题,为遥感探测数据中水的信号解译和估算提供了地面真值。研究受国家科技重大专项探月工程三期和中国科学院重点部署项目“嫦娥五号月球样品的综合性研究”等项目资助。

北京时间2022年6月15日,国际科学期刊《自然 通讯》 (Nature Communications) 在线发布我国嫦娥五号的一项重要研究成果。中国科学院国家天文台李春来、刘建军研究员和上海技术物理研究所舒嵘研究员领导的团队,与地质与地球物理研究所、物理研究所、西安光学精密机械研究所、地球化学研究所,北京空间飞行器总体设计部、北京航天飞行控制中心、北京空间机电研究所等单位合作,在国际上首次联合月球样品的实验室分析结果和月表就位探测的光谱数据,检验了月球样品中水的有无、形式和多少,回答了嫦娥五号着陆区水的分布特征和来源问题,为遥感探测数据中水的信号解译和估算提供了地面真值。

月球有没有水,有多少水,是什么形式的水,水来自于哪里存在着很大的争议,一直是月球科学的研究热点。在嫦娥五号任务立项论证之初,研究团队提出将着陆器上的月球矿物光谱分析仪光谱范围拓展到了3.2μm,并实现了国际上首次月表水光谱吸收特征的就位探测。为了避免发动机羽流和太阳风轰击月表时的动态“水”(羟基OH)给就位光谱分析带来的影响,研究团队对获取就位探测光谱数据的时机进行了精心设计。探测时机选择在着陆6小时后以避免CE-5探测器着陆时发动机羽流成分的影响;探测时间选择在月面温度最高(约62-87摄氏度)的(接近)正午,最大限度地挥发了月表的动态“水”;光谱测量时月球(着陆区)正处于地球磁场的保护中,屏蔽了太阳风,避免了太阳风轰击产生的动态“水”(羟基OH)的因素。在这种环境下嫦娥五号光谱仪能够获得“干净”的“水”吸收光谱,经严格的校正处理和分析,研究团队发现嫦娥五号着陆区月壤中明显地含有羟基形式的“水”,但平均含量较低,仅约30ppm。

目前认为月球“水”的来源主要有三种可能:一是太阳风粒子与月表物质相互作用产生的(动态)羟基物质;二是撞击月球的彗星或陨石带来的水和含羟基物质;三是月球原生(内部)水。月球样品返回地球后,研究团队在实验室对返回月球样品进行了系统分析,实验室光谱分析再次验证了羟基水的明确存在,但“水”的存在形式、含量和来源的研究,需要详细的矿物岩石学分析。阿波罗月球样品研究认为,月壤中(撞击)胶结玻璃包含了太阳风长期注入形成的羟基物质,胶结玻璃的含量是影响月球样品中“水”含量的重要因素。我国返回样品的实验室分析表明,嫦娥五号月球样品是一类年轻玄武岩,胶结玻璃含量很少(不足16%),仅为Apollo 11月球样品的1/3,由此估算嫦娥五号月壤样品中来自太阳风注入胶结玻璃形成的“水”不多于18 ppm。同时,嫦娥五号着陆区月壤样品中外来撞击溅射物非常低,对“水”的贡献可以忽略。因此嫦娥五号月壤样品中肯定存在来源于月球内部的原生水。对嫦娥五号月球样品的实验室分析,发现了至少一种含水矿物——羟基磷灰石,其含量不均匀,折合样品羟基水的含量从0ppm到179 ppm不等(平均约17 ppm),证明了嫦娥五号月壤样品中存在来自岩浆结晶过程的“水”,说明“水”在月球晚期岩浆活动过程中不仅存在,而且可能起到了非常重要的作用。

本研究成果的月面就位探测光谱数据由中国科学院上海技术物理所研制的月球矿物光谱分析仪获取,科学探测载荷运行管理、数据接收和处理由中国科学院国家天文台(探月工程地面应用系统)完成。研究受国家科技重大专项探月工程三期和中国科学院重点部署项目“嫦娥五号月球样品的综合性研究”等项目资助。

2022-06-15

查看更多